| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||

|

|||||||||||

|

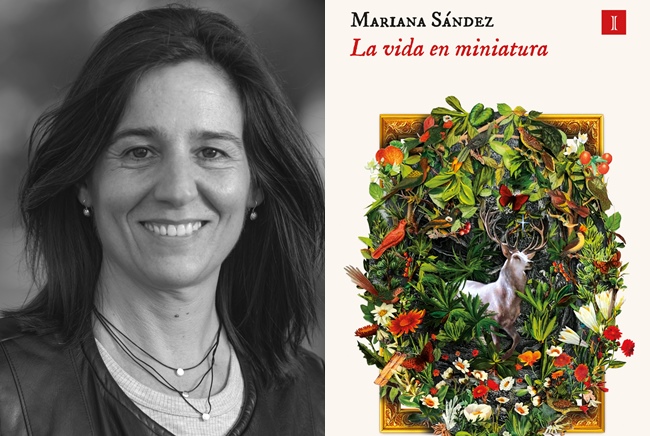

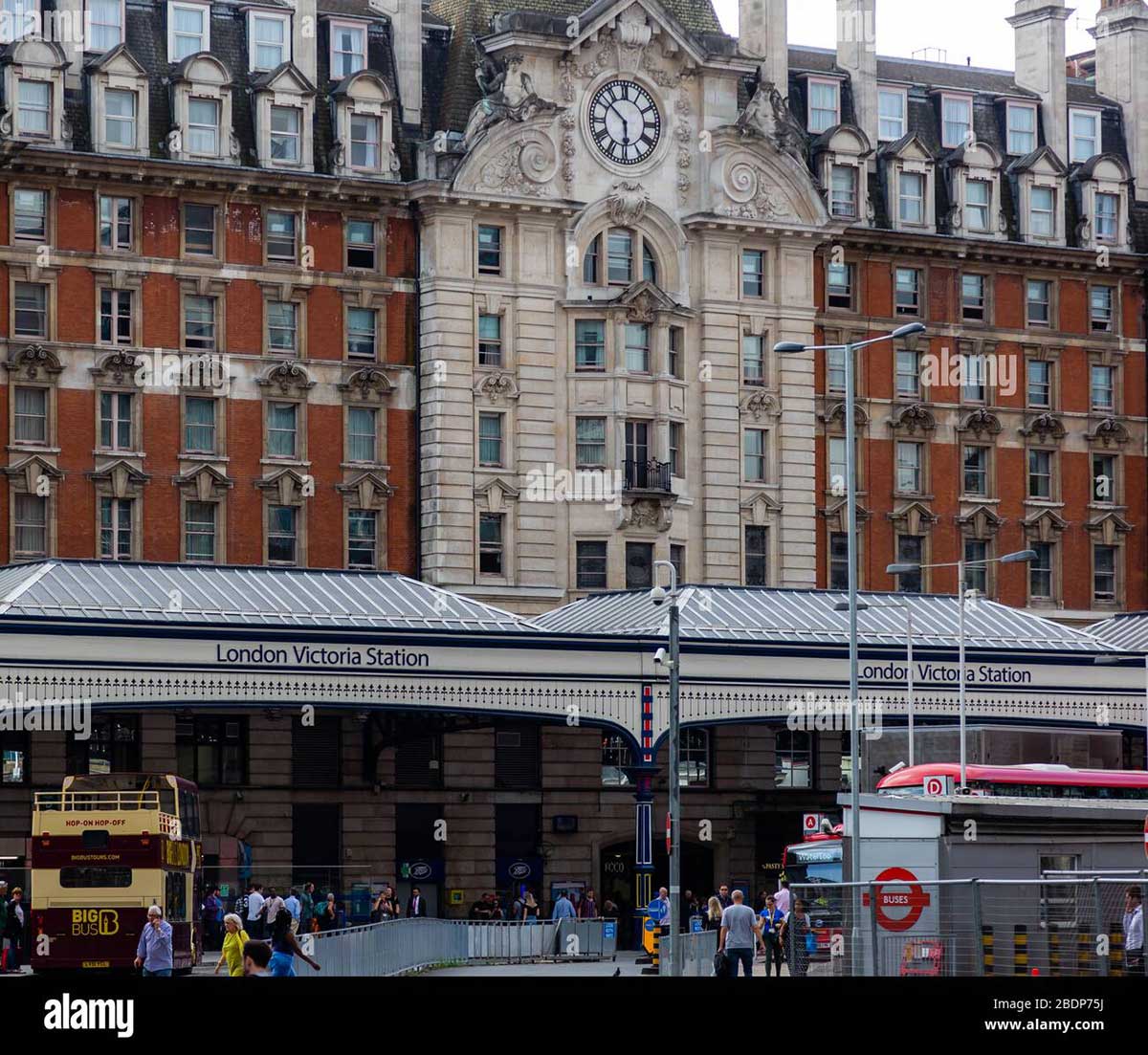

MARIANA SÁNDEZ Y LA VIDA DE DOROTHEA DOODS * J. A. MASOLIVER RÓDENAS Mariana Sández nació en Buenos Aires en 1973 y actualmente reside en Madrid. Es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, estudiante de literatura inglesa en Manchester, ciudad en la que residió varios años, y doctora en Teoría Literaria y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. Es narradora, gestora cultural y periodista. Es autora del libro de relatos Algunas familias normales (2016), de la novela La casa llena de gente (2019), y de la que comento aquí, La vida en miniatura. Admiradora de escritoras como Virginia Woolf, Silvina Ocampo, Natalia Ginzburg y Clarice Lispector, le fascina el humor de la literatura inglesa cuando “en la hispano-americana veo una tendencia al dramatismo. Una oscuridad vinculada a lo político, a lo social”, afirmación que sorprenderá a más de un lector, entre los que me cuento. Más interesante y exacto es cuando afirma que “escribir como lo hago significa hacerlo a la contra. Construyo siempre mis historias a partir de los personajes, no de los temas”. Y eso explica en parte la originalidad de La vida en miniatura. Los personajes marcan el desarrollo argumental, y no al revés, de ahí la extrañeza del lector, acostumbrado a planteamientos más convencionales. Todos tienen una personalidad muy marcada y la relación entre ellos puede resultar tan apasionante como conflictiva. La protagonista es Dorothea Doods, una mujer de 42 años –aunque podría tener más porque en un momento determinado se nos dice que está al borde de la tercera edad– que emprende un viaje a Londres para encontrarse con su padre, un famoso pintor. Y ahí surge uno de los conflictos de la protagonista: una buena dibujante, pero anónima, ya que nunca ha recibido el apoyo del padre. Una frustración que llega a su punto más dramático en el impactante último capítulo del libro. Otro conflicto es su relación con el fantasioso Ricardo, en un desenlace no menos dramático e impactante. Tampoco está libre de la relación con su hermano Enrique, un nómada que lleva treinta años vagando por el mundo, “un torbellino encerrado en un cuerpo diminuto”. De joven fueron apareciendo los problemas con el alcohol, las drogas, la peleas en los bares. La comunicación entre los hermanos es por carta. Con su prima, la excéntrica Mary y su “carácter de libélula libre”, se encuentra a gusto y sus charlas le resultan sanadoras. La vida de Dorothea está marcada por los viajes. En Inglaterra el verde es tan intenso “que dan ganas de morderlo”. En Londres nos detenemos en Victoria Station, en la estación de Saint Albans, en Covent Garden y, sobre todo, en “el paraíso terrenal” de Kew Gardens, “conozco pocos sitios tan espectaculares”, donde va a tener lugar el intenso final de la novela. Curioso que en ningún momento mencione que allí se encuentra el celebrado Jardín Botánico, una de la joyas de la ciudad, que refleja –símbolo de alta civilización– el amor por la naturaleza de los ingleses. De Buenos Aires apenas si salen los bosques de Palermo. Un interés especial tiene la estancia en Liverpool. Allí aparece Father Mackenzie, el de la canción de los Beatles Eleanor Rigby, cosiendo sus calcetines o “writting the words of a sermon that no one will hear” (escribiendo las palabras de un sermón que nadie escuchará). Y cuando aparece Martha, inevitablemente pensamos en la canción Martha my dear. Los autores ingleses están siempre presentes, sobre todo en los epígrafes que acompañan a cada capítulo, como Charlotte Brontë, Elizabeth Browning, Mary Shelley o Emily Dickinson. Buenos maestros de una excelente discípula. * Publicado en La Vanguardia el 13 de septiembre 2025 |

||||||||||

|

|||||||||||

| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||