| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||

|

|||||||||||

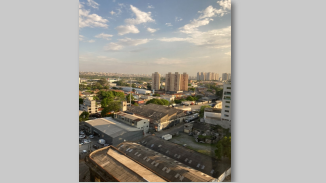

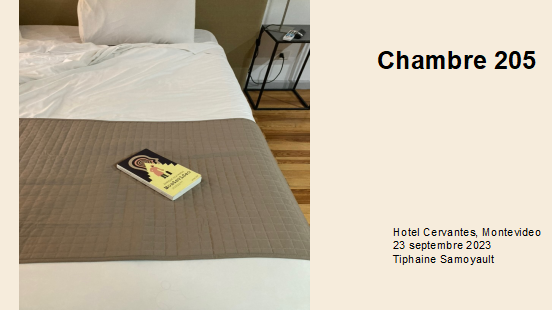

CHAMBRE 205 Texte lu à La Maison de la poésie/scène littéraire, le 11 octobre 2023, à l’occasion de la soirée Enrique Vila-Matas. Pour introduire ce soir, le dernier roman d’Enrique Vila-Matas, Montevideo, sorti en 2022 à Barcelone et traduit cet automne par André Gabastou, je vais commencer par vous raconter une histoire. Montevideo commence à Paris. C’est vrai dans le roman de Vila-Matas. C’est aussi vrai dans mon histoire. Montevideo de Vila-Matas commence à Paris, et plus exactement ici, au Rosebud de la rue Delambre où un écrivain qui n’écrit pas vend de la drogue pour rester à Paris, où il veut commencer à écrire. Là, un de mes amis intervient : - mais tu te souviens, le Rosebud. C’est dans ce bar que notre merveilleux compère, Marc Dachy s’occupait d’un commerce un peu du même genre. Il faisait des affaires sur un banc du boulevard Montparnasse, le plus près de la rue Delambre et devant la librairie Tschann. – Oui je me souviens. Mais Montevideo commence encore plus exactement ici, au pied d’une autre librairie, La Hune, à l’époque où elle était encore boulevard Saint-Germain, avant de déménager ensuite rue de l’abbaye, avant de disparaître complètement : c’est le futur de toutes les librairies. Antonio Tabucchi, que le narrateur du roman de Vila-Matas rencontre à l’hôtel Colón de Barcelone, lui raconte une expérience inoubliable pour lui : il s’assied à côté d’un clochard, adossé au pied de la librairie, en face du kiosque à journaux. « La librairie n’existe plus et il y a des années que j’ai cessé d’avoir des nouvelles du clochard, seul le kiosque est toujours là, lui dit-il. » (Montevideo, p. 28). De ce point de vue au ras du sol, il pouvait vraiment voir comment vont les gens, et voir qu’ils n’allaient pas bien. Ce clochard est connu, Enrique Vila-Matas, j’ai retrouvé sa trace et c’est lui qu’on voit sur la photo : il s’appelle Jean-Marc Restoux et il a fait la manche pendant plus de vingt-cinq ans devant ce kiosque à journaux. Il avait déposé une liste aux élections municipales de Paris en 2008, sous le nom « un autre son de cloche ». Bien que finalement logé dans une résidence sociale rue de Buci (oui, oui, ça existe apparemment !), il est mort à l’âge de 58 ans, en avril 2012. Enrique Vila-Matas est lui aussi souvent à Paris. Et ses narrateurs, également. Mon histoire commence aussi à Paris. Je reçois une invitation de Hugo Achugar et d’Edgard Vidal pour un colloque à Maldonado, en Uruguay. Ce colloque porte sur les transformations et continuités dans l’histoire culturelle (et se présente comme un dialogue franco-uruguayen). Je reçois cette invitation en avril 2023 – le livre de Vila-Matas n’est donc pas encore sorti en France et je ne connais pas son existence. Je décide de dire oui à cette invitation car je serai à ce moment-là au Brésil et je peux ainsi découvrir l’Uruguay, que je ne connais pas, sans traverser deux fois l’Atlantique. Je choisis de travailler sur Montevideo comme capitale rêveuse de la littérature. Hugo Achugar, l’avait dit dans un article du El Pais Uruguay, il y a une « montevideo de papel », une montevideo de papier. « La ciudad opera a veces como un test de Rorschach, es la proyección del individuo, de lo que ve, reconoce o quiere rescatar1 », explique-t-il. [« La ville opère comme une sorte de test de Rorschach, elle est la projection de l'individu, de ce qu'il voit, de ce qu’il reconnaît ou de ce qu’il veut préserver. »] Montevideo a toujours représenté pour moi la capitale littéraire idéale, car plusieurs écrivains que j’aimais y étaient nés. L’un, c’était le moderne par excellence : Isidore Ducasse devenu Comte de Lautréamont. Le deuxième est Jules Laforgue, dont les Complaintes m’avaient offert, à vingt ans, un prolongement mélancolique de Baudelaire. Le troisième, Supervielle, m’est plus indifférent, mais il avait la particularité d’être le troisième, ce qui élevait déjà Montevideo au rang mythique de capitale littéraire mondiale. Pourquoi les Français nés à Montevideo avaient-ils vocation à devenir écrivains ? Il y avait déjà un effet légendaire à cette série désormais bien connue. Ainsi, au-delà de son rôle réel, lié à son statut de capitale excentrique, qui fait de Montevideo un lieu où naissent, vivent et habitent de très nombreux écrivains, la ville a donc un rôle imaginaire assez considérable. Le nom d’une ville, et ce qui s’y rapporte, devient le signe même de la littérature, en se dotant des traits ou de l’aura des figures qui l’ont arpentée, des textes qui la racontent, en un mot en devenant romanesque. Montevideo est une ville où l’on se rend pour aller sur les traces de quelqu’un. La ville invite au pèlerinage. Le pèlerinage littéraire est la version profane du pèlerinage religieux et il est lié à l’avènement de ce que Malraux appelle un « romanesque des lieux », que traduit l’émotion particulière de savoir qu’à cet endroit précis où je me trouve, quelque chose a eu lieu. Le désir d’aller sur les lieux où vécut un autre est de nature sentimentale ; mais il est aussi réflexif car on vient y vérifier les pouvoirs de la littérature. Il donne donc naissance à un genre particulier de textes, où l’on se rend à Montevideo en pèlerinage littéraire. En travaillant cet été à la BnF François Mitterrand, j’ai découvert toute une bibliothèque du pèlerinage littéraire à Montevideo, qui consiste donc, je l’ai dit, à aller sur les traces d’écrivains – ou dans une moindre mesure de révolutionnaires ou d’hommes politiques – qui ont vécu à Montevideo. La ville y est un personnage plus qu’un simple décor. Il en existe autant en espagnol qu’en français et ils exaltent tous la fascination pour « ce petit pays du cône Sud, écrit Patrick Deville, où s’était inventée […] l’immense beauté des Chants de Maldoror de Lautréamont et la légèreté de L’Homme de la pampa de Jules Supervielle2. » Ce passage de La Tentation des armes à feu (2006), en convoquant à dessein l’imagerie de Montevideo qui en fait un espace exemplaire pour les écrivains français, met aussi en place une réciprocité car ce petit pays, ajoute Deville, « nourrit un amour pour Paris qui n’existe plus ailleurs qu’à Montevideo. » Selon lui, on se reconnaît comme capitale de la littérature des deux côtés de l’Atlantique. Enrique Vila-Matas fait une assimilation comparable lorsque, dans Montevideo, il se voit dans la capitale de l’Uruguay comme Hemingway se voyait à Paris. Le premier hommage littéraire à la ville date de 1850 et il vient d’Alexandre Dumas, qui n’a pas seulement écrit Montecristo, mais aussi Montevideo dont il fait « la nouvelle Troie », rien de moins. Ensuite, nous avons les biographes de Lautréamont, de Supervielle ou de Laforgue, disent s’être rendus dans cette ville à la recherche de témoins essentiels ou d’archives méconnues. Pour Isidore Ducasse, la quête est d’autant plus imaginaire qu’on la sait en grande partie vouée à l’échec. Et même si, parmi tous les biographes, Jean-Jacques Lefrère est celui qui a cherché à faire mentir le caractère énigmatique de cette vie, et qu’il parvient à rassembler quantité d’archives parvenant à lui donner une densité, il superpose le Montevideo réel, documenté avec l’histoire de l’émigration des Français du Sud-Ouest, avec un Montevideo légendaire et magique. Et du coup il fait aussi une biographie de Laforgue pour rentabiliser son énorme documentation. Je suis toujours à Paris, à la bibliothèque et je lis tous ces pèlerinages à Montevideo. Je continue à découvrir de nouveaux textes : Montevideo, Henri Calet et moi m’apprend que Calet avait fui la France après avoir commis une escroquerie et s’était retrouvé à Montevideo avec un passeport nicaragayen. Il a romancé son expérience dans Un grand voyage. Je termine par Faut-il rentrer de Montevideo ? de François Bott en me disant : encore faut-il y être allé ? Nous sommes en juillet. Je viens de recevoir, avant sa sortie, Montevideo d’Enrique Vila-Matas. J’y vois un signe. Je poursuis mon enquête à la BnF sur ces récits qui vont aujourd’hui sur les traces du passé. Chez Deville, La ville d’aujourd’hui se superpose à la ville des années 1930 : « En milieu de semaine, à Montevideo, le marché aux puces est fermé et la rue Tristan-Narvaja déserte. Des platanes font dégoutter leur tristesse humide au-dessus des trottoirs cabossés. Sur le rideau métallique d’un garage était reproduite, à la peinture jaune et violette [...] la photographie du Che allongé mort sur le lavoir de l’hôpital de Vallegrande [...] et je longeais ce garage, et son rideau métallique révolutionnaire, en pensant à mon premier contact avec l’Uruguay, en 1976, qui avait été la rencontre, en France, du chanteur exilé Daniel Viglietti. » (p. 28) Les descriptions se donnent comme des successions de tableaux de différentes époques, accrochés ensemble dans un livre devenu musée. Dans Montevideo, Henri Calet et moi, l’aujourd’hui du voyage se projette dans l’autrefois de la ville arpentée par l’écrivain aimé : p. 10 : « Je suis allé en Uruguay tenter d’apercevoir l’ombre improbable de l’écrivain. Voir si possible ce que ses yeux avaient vu et chercher les traces éventuelles laissées par ceux qui servirent de modèles pour son roman. » Il veut percevoir « des feux follets dans l’ombre, qui montaient de caves le soir vers les grandes avenues animées et élégantes. C’était le Bazar Colon, les meubles français de la maison Cavigila, les chapeaux, les thés, les patins à roulettes sur l’esplanade devant l’Hotel del Prado3. » Dans Montevideo, le narrateur, double d’Enrique Vila-Matas, superpose dans la ville enfin visitée le souvenir de Cortázar, de Bioy Casares et de Borges qui s’y sont rendus avant lui. Il va donc sur les traces de leur passage à eux. Comme chez Deville, le voyage est hanté de références littéraires, et parmi elles, celle à L’Urugayen de Copi que le narrateur traduit du français vers l’espagnol et qui répète, à Montevideo, « Ici, je suis à ma place ». Rien n’est vu directement et la spirale des textes et des images emporte le référent dans un gouffre vertigineux. La ville a été tellement lue, rêvée, imaginée que s’y rendre devient un impératif thérapeutique : « La nuit, je visitais parfois en imagination Montevideo. Et je m’étonnais en pensant que dans ce minuscule, ce naïf mirador presque villageois, s’était développé la rénovation littéraire de l’Uruguay et d’une grande partie du monde de langue hispanique. En y pensant et en analysant le pourcentage d’anxiété qu’il y avait dans ces mots, je finissais par comprendre que j’avais plus qu’un authentique besoin de mettre les pieds dans ce minuscule mirador4. » Et lorsqu’une circonstance se présente de faire le pèlerinage, le narrateur ne reprend pas pied dans la réalité, bien au contraire. Il trouve là l’occasion de devenir un véritable personnage de fiction. Le narrateur est donc venu voir « l’endroit exact où le fantastique fait irruption dans la nouvelle de Cortázar », La Porte condamnée. Cela nécessite l’intervention de plusieurs intermédiaires (notamment d’un réceptionniste que le narrateur appelle le gérant, comme Cortázar dans sa nouvelle). Ce narrateur est conduit à devenir le jouet d’une nouvelle enquête, dans le temps présent de la fiction qui se présente comme un pèlerinage réel sur les lieux d’une fiction. Ce perpétuel glissement de frontières, propre à l’art de Vila-Matas, pousse à la limite le sous-genre que j’ai identifié du pèlerinage littéraire à Montevideo. Le soupçon est constamment posé sur la nature et le lieu de l’expérience. La littérature devient une formidable incitation à aller à la rencontre du lieu et, en même temps, elle fait soupçonner que cet endroit ne peut pas exister. La visite des espaces référentiels, le Teatro Solís, la Torre de los Panoramas, l’hôtel Cervantes deviennent flous à force d’être écrits et d’être réécrits. Le factuel ne produit aucune certitude, bien au contraire. Il est constamment assourdi par la fiction. L’hôtel est un lieu emblématique du pèlerinage littéraire comme la visite au cimetière et le recueillement au bord d’une tombe. Il réunit les traits du passage, de l’anonymat, de la rencontre et de la superposition des temps. Les écrivains évoquent des hôtels et les écrivains qui vont sur les traces de ces écrivains vont dans les mêmes hôtels. On va à l’hôtel Majestic, au Palacio Hotel, à l’Hotel del Prado, à l’hôtel Crystal5. Celui que l’on rencontre le plus souvent est l’hôtel Cervantes, devenu l’Esplendor. Fourvel : « Manuel Espínola Gómez habite aujourd’hui à l’hôtel Cervantes, que fréquentèrent Borges ou encore Cortázar. À l’écouter, l’Uruguay n’aurait qu’un avantage : celui de laisser les gens fermés sur eux-mêmes en leur ouvrant ainsi les yeux de l’intérieur6. » Cortázar, Bioy-Casares et Vila-Matas en font le cadre principal de leurs récits, les deux premiers dans un effet de coïncidence troublant, relevé par Bioy-Casares puisque sa nouvelle « Un voyage ou le mage éternel » et celle de Cortázar, « La porte condamnée », commencent de la même façon et logent toutes deux leur narrateur à l’hôtel Cervantes de Montevideo. Dans un texte précisant les circonstances d’écriture de « La porte condamnée », Cortázar donne les éléments factuels et autobiographiques qui sont à l’origine de l’écriture de cette nouvelle : représentant de l’UNESCO dans un congrès en 1954 comme traducteur, il est logé dans une toute petite chambre de l’hôtel Cervantes (son numéro n’est pas donné dans le texte). Une armoire masquant une porte de communication l’intrigue et devient le point de départ de son récit. Vila-Matas fait ainsi un double pèlerinage : sur les traces de l’écrivain et sur celles du narrateur de la nouvelle, à la recherche à la fois du réel et du fictionnel. Mais au fond, au-delà de l’anecdote, que vient-il vraiment chercher à Montevideo ? Dans le lieu, c’est d’abord du temps que les écrivains veulent éprouver : entrer en contact avec un passé qui n’est plus mais que l’on voudrait absolument revivre. Deux des écrivains que j’ai cités associent la ville avec cette nostalgie : « Peu de villes au monde, autant que Montevideo, savent ainsi suinter la nostalgie », écrit Patrick Deville7. Et « Pendant des années, j’ai pratiqué une sorte de saudade secrète, une étrange nostalgie d’outre-mer, mélancolie d’un lieu que je n’avais pas connu, dont il ne m’était pas clair que je pourrais y faire un voyage un jour. Ce lieu, c’était Montevideo. Je me passionnai pour la poésie d’Idea Vilariño, née dans la ville en 1920, dix ans après la mort de Herrera y Reissig. Il n’est rien de moins vrai qu’en la lisant, je finissais très souvent par me sentir au centre du monde8. » Le centre du monde s’est ainsi déplacé. Alors qu’au début de sa vie d’écrivain, Vila Matas se rêvait en écrivain des années vingt, style génération perdue et que c’est dans cet esprit qu’il avait fait plusieurs longs séjours à Paris, il comprend désormais qu’être écrivain est se tenir à « l’endroit exact où le fantastique fait irruption dans une nouvelle de Cortázar ». Ainsi, aller à Montevideo, c’est mettre les pieds dans une nouvelle de Cortázar ; cesser de rêver d’être un écrivain nord-américain à Paris, qui identifie la littérature à la France et pour qui le syntagme « écrivain français » est un pléonasme, pour devenir un écrivain sud-américain à Montevideo, qui identifie la littérature au trouble, au passage de frontière et au double-fond. La capitale littéraire mondiale s’est bel et bien déplacée et Montevideo de Vila-Matas est le roman de ce déplacement. ** Et puis j’ai raté l’avion. J’ai raté l’avion qui devait me conduire à Montevideo avant d’aller prononcer ma conférence à Maldonado. Je ne l’ai pas exactement raté. Il est bien arrivé à Rio, mais il n’est pas reparti tout de suite. Problème technique. On a changé d’avion, mais le temps d’arriver à Sao Paulo, l’avion pour Montevideo était déjà parti. Il n’y en a qu’un par jour. Donc je me suis servi d’un premier boarding pass, mais pas du second où il était pourtant écrit, en portugais, en tout petit : « a sua viagem pode ficar ainda melhor » (votre voyage peut être encore meilleur). J’ai été logé à l’hôtel Ibis de Garulhos, la banlieue de Sao Paulo où se trouve l’aéroport international. Jusque-là rien de fantastique. Une expérience du vide. Ici la vue de la fenêtre de ma chambre, qui ne s’ouvre pas. La question que je me pose alors n’est pas, « Faut-il rentrer de Montevideo ? » mais « Faut-il vraiment aller à Montevideo ? » Ne dois-je pas me contenter de la Montevideo de papel, de la Montevideo de papier ? La question se pose d’autant plus que, après avoir appelé Hugo et Edgard pour leur raconter ma mésaventure, je comprends que je n’irai pas à Montevideo. Le colloque a lieu à 200 kilomètres de là sur la côte, à Maldonado, et lorsque j’arriverai le lendemain à l’aéroport, une voiture m’attendra pour me conduire directement sur les lieux. Ayant dû envoyer ma conférence à l’avance pour qu’elle soit traduite en espagnol, j’avais écrit une conclusion qui devenait fictive. : « Lorsque j’écris ces lignes, y disais-je, je ne suis pas encore allée à Montevideo. Mais « ce nom de ville qui ressemble à un vers », comme l’écrivait Borges, m’a longtemps fait rêver. Lorsque je prononcerai cette conférence, en revanche, j’aurai pour la première fois confronté mon imaginaire au réel de la ville. J’aurai vu le Teatro Solís et l’hôtel Cervantes. J’aurai sans doute quelque chose de plus à vous dire. » Or, lorsque j’ai prononcé la conférence, je n’avais pas vu Teatro Solís et l’hôtel Cervantes. Un hasard de la vie – on/ (de la vie ou de l’avion), m’avait fait manquer ce rendez-vous. Le lendemain, l’avion est bien parti. Je suis enfin arrivée en Uruguay. Mais l’aéroport aussitôt quitté, je me suis mise en route pour Maldonado. La route est magnifique. La chauffeuse fait une pause pour me prendre en photo devant une maison-aigle. L’hôtel est superbe et le soir nous dînons dans un restaurant de poisson au bord de la mer. Lors du colloque, j’apprends plein de choses sur les processus démocratiques en Uruguay, sur la période de la dictature, dont la mémoire est d’autant plus vive quarante ans après qu’elle prend forme dans des livres et dans des œuvres. J’apprends aussi que Norman Mailer a contribué à faire de Montevideo une capitale littéraire mondiale, ainsi que l’écrivaine canadienne Nicole Brossard. Le colloque s’achève, je quitte Maldonado. Mais mon histoire se termine finalement à Montevideo. Un couple d’architectes me reconduit en voiture dans la capitale. J’aborde la ville par la côte à la nuit tombante. Je passe devant l’hôtel Carrasco. Je suis à Montevideo. Je n’écoute plus les conversations dans la voiture. Je me demande ce que cela me fait d’y être enfin et je décide de ne pas me le demander. Demain, j’irai voir la Torre de los panoramas de l’Académie des lettres, le Bazar Colon, le Teatro Solís. Le couple d’architectes me dépose dans le Barrio de las Artes devant l’hôtel Cervantes qui s’appelle désormais l’Esplendor Cervantes (cela je le savais depuis ma lecture de Montevideo de Vila-Matas). Cet hôtel existe (les photos désormais sont toutes de moi). Le réceptionniste – le gérant chez Cortázar et Vila-Matas – me donne ma clé et m’indique l’ascenseur. À ma gauche, un couloir. Devant moi des chambres, ou plutôt des portes de chambre. J’enfonce la clé dans la serrure. Je suis devant la chambre 205. Je me trouve devant le lieu exact où surgit le fantastique dans la nouvelle de Cortazar et où se rend, plus d’un demi-siècle plus tard, le narrateur de Montevideo de Vila-Matas sur les traces du personnage de « La porte condamnée » et où il vit à son tour une étrange expérience. Devant la 205 dont ce narrateur dit : « il y avait déjà longtemps que je croyais que la 205 était l’espace où en réalité, bien que je fusse loin de Montevideo, je vivais et surtout j’écrivais » (Montevideo, p. 264) Je suis devant. Je suis sans voix. Je flotte. Je suis dans la joie, à la lisière entre réalité et fiction, un morceau de corps dans l’une, un morceau de corps dans l’autre. Je suis donc à l’endroit même du fantastique et je resterai dans cet état intermédiaire pendant la quinzaine d’heures que je passerai dans cette chambre. Elle est comme la décrit Vila-Matas à la fin de son roman, propre et lumineuse. Elle n’a plus rien à voir avec celle qu’a connue Cortázar lorsqu’il était venu traduire pour l’Unesco en 1954. Elle a « une grande baie, des draps blancs à la mode, beaucoup de lumière entrant directement de la rue » (Montevideo, p. 266). Il y a bien encore une grande armoire, mais elle est récente et strictement impossible à déplacer. Lorsque j’ai essayé, par jeu, de la bouger, je me suis retrouvée devant le miroir intégré et j’ai eu peur de mon reflet. Depuis le balcon, en revanche, le quartier est resté à peu près identique. Les immeubles d’en face non pas été rénové. Seule la banderole rappelle qu’entre-temps la dictature a eu lieu. Donde estan ? Memoria, verdad y justicia. Je sors de l’hôtel. Au mur, les affiches des spectacles qu’on y donnait autrefois, et parmi eux, El Abrazo de la Muerte, titre espagnol de A Double life de George Cukor. Je constate également que comme dans la fiction de Vila-Matas, la 206 n’existe pas. La porte de la chambre voisine est entrouverte et elle ne comporte pas de numéro. Je me promène dans les rues grises, parmi des bâtiments étranges. Je ressens un vertige dans lequel je choisis de me perdre. Je n’ai pas de repères et je n’en cherche pas. e vais jusqu’à la mer, ou plutôt au rio qui ressemble à une mer. Je rentre à l’hôtel pour récupérer mes bagages et appeler un taxi pour l’aéroport. Je laisse traîner mon regard et mon appareil photo dans la cage d’escalier et je repense à cette phrase de Montevideo : « Un jour, j’irai à Montevideo et chercherai la chambre du deuxième étage à l’hôtel Cervantes et ce sera un voyage réel au lieu exact du fantastique, peut-être le lieu exact de l’étrangeté. » (Montevideo, p. 109) En partant, cher Enrique Vila-Matas, j’ai pris une photo de votre livre sur mon lit à peine défait. Ce lit était grand. J’y étais seule. J’en ai froissé un tout petit côté. Mais l’expérience que j’ai eue dans cette chambre, en équilibre entre fiction et réalité, sans jamais basculer vraiment d’un côté ou de l’autre, valait tous les amants du monde. Mon sentiment d’exister était intense. C’était une expérience que, pour cette raison, je qualifierais d’esthétique. 2 Patrick Deville, La Tentation des armes à feu, Seuil, 2006, p. 30. 3 Ibid., p. 22. 4 Enrique Vila-Matas, Montevideo, trad. de l’espagnol par André Gabatsou, Actes Sud, 2023, p. 115. 5 Je n’ai pas le temps d’évoquer ici Suite à l’hôtel Crystal d’Olivier Rolin (Seuil, « La Librairie du XXIe siècle », 2004), dont toutes les histoires se déroulent dans des chambres d’hôtel et pourraient se dénouer dans un certain hôtel Crystal que l’on finit par trouver à Montevideo. 6 Ibid., p. 61. 7 Patrick Deville, La Tentation des armes à feu, op. cit., p. 23. Il ajoute un peu plus loin, p. 29 : « Les déplacements dans l’espace ne sont rien. Seuls les allers-retours dans le temps sont vertigineux, qui nous procurent le sentiment de sa douce et redoutable relativité. » 8 Enrique Vila-Matas, Montevideo, trad. de l’espagnol par André Gabatsou, Actes Sud, 2023, p. 114. |

|||||||||||

|

|||||||||||

| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||