Rulfo fotógrafo

Rulfo fotógrafo

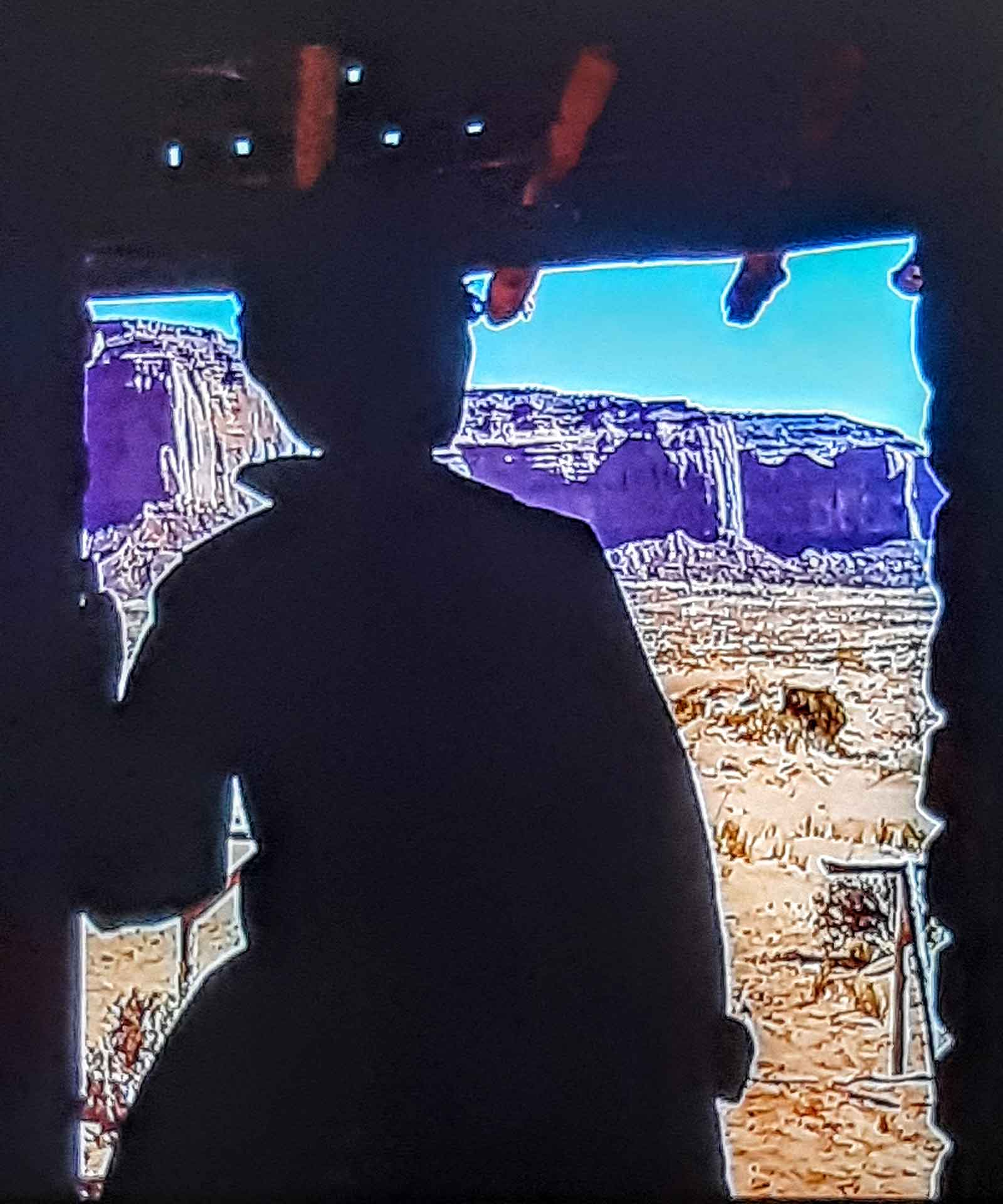

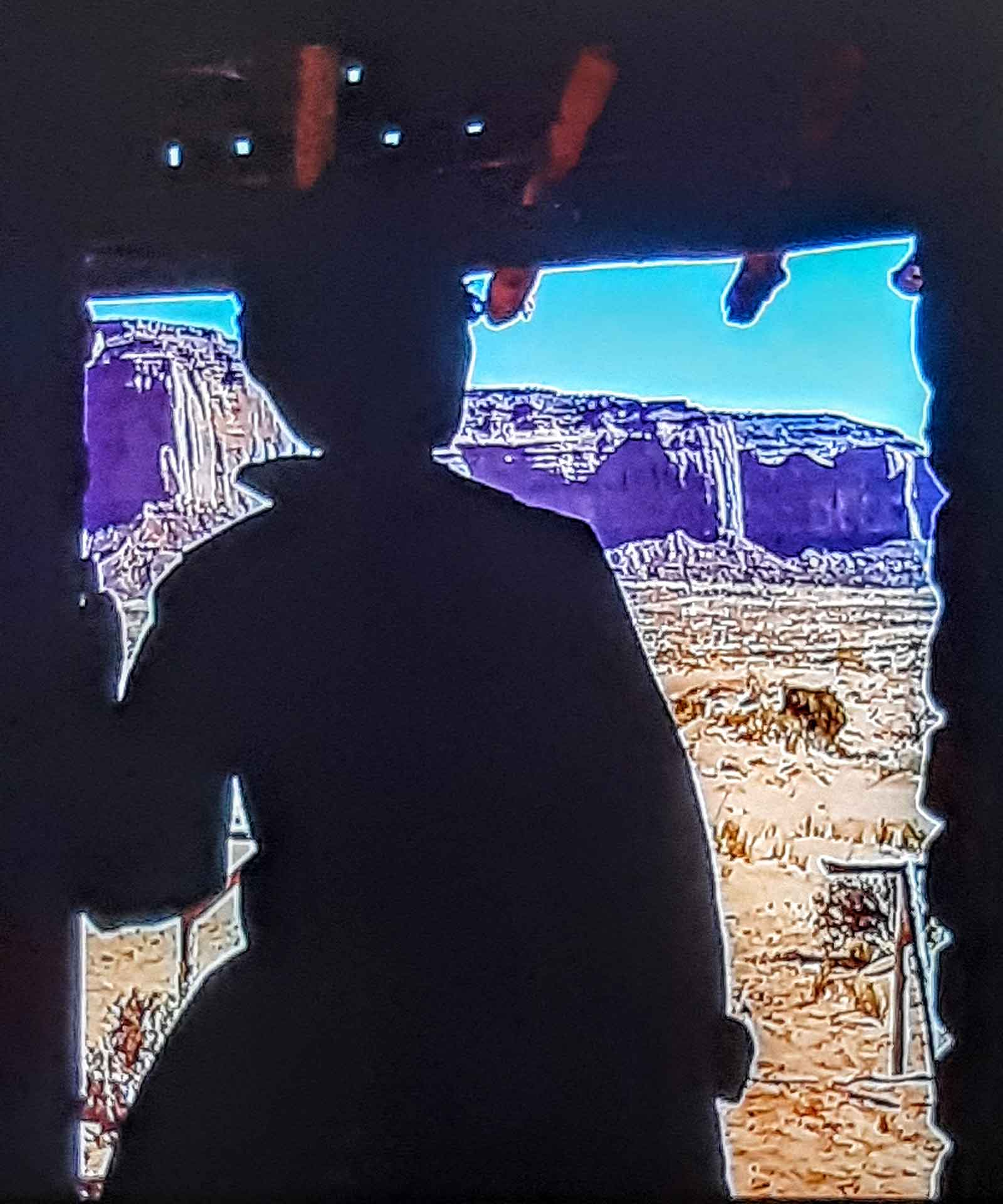

Balcón

Primer fotograma de un film de Ford

|

LA CRUCECITA

JAVIER VELA

En un testero del recibidor, no lejos de la percha donde nos despojamos de bufandas y abrigos, sigue colgando un viejo crucifijo del que sabemos nada o casi nada. Es una talla humilde de algún material rústico que pasa por madera de virrey. Hasta donde recuerdo siempre lo he visto ahí, sujeto a la pared, como una especie de vástago que hubiera echado raíces. Ignoro quién lo puso en ese sitio, si lo compró o cambió por otra cosa o lo tomó prestado o lo robó, si algún valor tenía, ni por qué medios ni con qué propósito. Se echa de ver no obstante su presencia (de la que nada escapa, y que despide un viso de misterio que asoma a lo irreal) tan pronto se entra en casa. Nadie de entre mis padres o mis tíos tuvo jamás el ánimo de quebrantar sus límites ni la firmeza de sustraerse de ellos. Tampoco mis hermanos ni mis primos se han atrevido nunca a descolgarlo ni a darle otro destino, lo que es mucho decir en una finca que, hasta donde sabemos, pertenecía ya al padre de mi tatarabuelo —si hay nombre para eso—, quien la heredó a su vez, y en la que mi familia lleva instalada siglos.

Mis cuatro abuelos eran personas devotas, sobrias y recatadas, como si tantas décadas de santurronería y de pudibundez sexomaníaca hubieran terminado por extirpar de ellos cualquier atisbo de audacia. En ocasiones, cuando era solo una niña, les escuchaba hablar como en sordina de ese fetiche ahora extemporáneo ligado a la palabra y a la existencia míticas de Cristo redentor. Cuando aludían a él de modo explícito sus voces acababan entregándose a un bisbiseo furtivo lleno de gestos y sobreentendidos, como si ciertos nombres y expresiones se enmarañasen entre sus dientes postizos. El interés que yo manifestaba por su figura escuálida, sucia y mortificada tenía el marchamo de lo clandestino, así. Todo lo subrayaba. En nuestro entorno, al menos por entonces, la jerarquía anulaba todo arbitrio y el miedo se imponía a la voluntad. Si alguien hacía mención al crucifijo o hurgaba en su sentido o en su remoto origen podía ser reprendido y granjearse a cambio un pescozón. Claro que mis hermanos y yo misma fingíamos retraernos bajo el embozo de los valores cristianos, pero era el nuestro un miedo adulterado por la curiosidad, no tan sujeto a vagas represalias como al chantaje atávico que habíamos heredado de nuestros propios padres y que trocaba amparo en obediencia y afecto en sumisión. Recuerdo el día en que escuché a mi madre decirnos medio en broma, medio en serio que, aunque la casa ardiera y sus cimientos se desmoronasen, «la crucecita» permanecería donde había estado siempre, y que de sus ruinas ni el Rey Arturo sería capaz de arrancarla.

Con el correr de los años, varias preguntas se iban enquistando en el imaginario familiar: ¿quién la había puesto en el recibidor?, ¿había ocupado siempre aquel lugar?, ¿qué había significado para quien la observó por vez primera?, ¿significaba algo, todavía? Entretanto, la crucecita seguía colgando en su escarpia y ejercía su influencia entre nosotros sin que nos percatásemos. Casi a diario y con cualquier pretexto (buscar una mochila, fisgar absurdamente en los bolsillos de una cazadora), los niños merodeábamos con aire encontradizo en torno a ella mientras que nuestros padres, acaso resabiados por el desgaste de la idolatría, se contentaban con un vistazo esporádico solo por cerciorarse de que aún estaba ahí, intacta, inviolada, ligeramente envuelta por esa fina pátina de olvido que lo sepulta todo.

En el empeño de prevenir suspicacias y agrias indagaciones sobre la solidez de nuestra fe, nunca nos deteníamos frente a ella más de lo conveniente. Su emplazamiento en el recibidor era ya parte del paisaje doméstico, y había alcanzado a la larga tal grado de consenso —o de resignación— que a nuestros ojos nada podía profanarlo. Quizá fuera ese exceso de presencia lo que la preservaba, como un altar hacia el que todos miran pero que nadie ve. Al encontrarse en un lugar de paso, bastaban tres zancadas para dejarla atrás. Yo solía obviarla adrede mientras cogía el abrigo o la bufanda dejándola orillada en una esquina de mi campo visual, pero su imagen seguía vibrando en mi mente aun sin pensar conscientemente en ella, y, así como el mosquito que, cautivado por la luz de la lámpara, orbita dando vueltas cada vez más pequeñas en torno a su bombilla hasta que acaba por chamuscarse las alas, también yo describía cándidas órbitas alrededor de la cruz.

El tiempo ha hecho su parte, no sin fruto. Dos décadas después, soy madre de una hija de tres años de la que cuido sola. Aún no levanta más que unos palmos del suelo, pero sé bien que, a no mucho tardar, arrojará este hatillo de creencias en el desvío más próximo y hará de mis temores, como de mis excesos, el palanquín de su liberación. Yo sigo viendo un muro donde ella simplemente ve dos líneas que se retraen en fuga; yo veo sangre y sadismo donde ella solo ve una figurilla que, al desembarazarse de su poder simbólico, no es ya sino un adorno redundante, un simple objeto de memorabilia desposeído de la menor pretensión. Estamos solas ante la imagen del llanto, pienso. La llevo ahí, a su alcance, y ella me sigue con ingenuidad. No es hasta que la aúpo sentándola en mis hombros cuando reparo en nuestra fortaleza. Miro la crucecita, que, hasta el momento inmóvil, pivota ahora en su eje como la manecilla de un reloj. Es la hora. Un paso al frente. Mi hija abre los brazos.

(De El ministerio de la soledad, inédito)

|