Tristram Shandy

(Oxford World´s Classics)

Laurence Sterne

(Joshua Reynolds)

Tristram Shandy

(Chapter Four)

|

MIENTRAS TÚ TE RIZAS ESE MECHÓN

JAVIER MARÍAS

En verdad hace tantos años que me disculparán cuando la memoria me falle. Acababa de cumplir veintitrés cuando Claudio Guillén, entonces flamante director de la colección Clásicos Alfaguara, me citó en una cafetería y me propuso traducir para él La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne, que durante sus dos siglos y pico de existencia jamás se había podido leer en español. Con la inconsciencia de las edades tempranas, me apresuré a aceptar el encargo, para contento de Juan Benet, recuerdo, al que parecía escandaloso que nunca se hubiera traducido esa novela, y espanto de Vicente Molina Foix, que me vaticinó el más absoluto fracaso en el empeño y me auguró: "No sólo te dejarás la piel en el intento, sino el prestigio que hayas podido adquirir". No es que gozara de mucho, francamente. Había publicado dos novelas precoces y me había atrevido a traducir un cuento de John Updike, 'Museos y mujeres', y el volumen de sombríos y maravillosos relatos de Thomas Hardy titulado El brazo marchito, en los que ya me había dejado unas cuentas capas de piel.

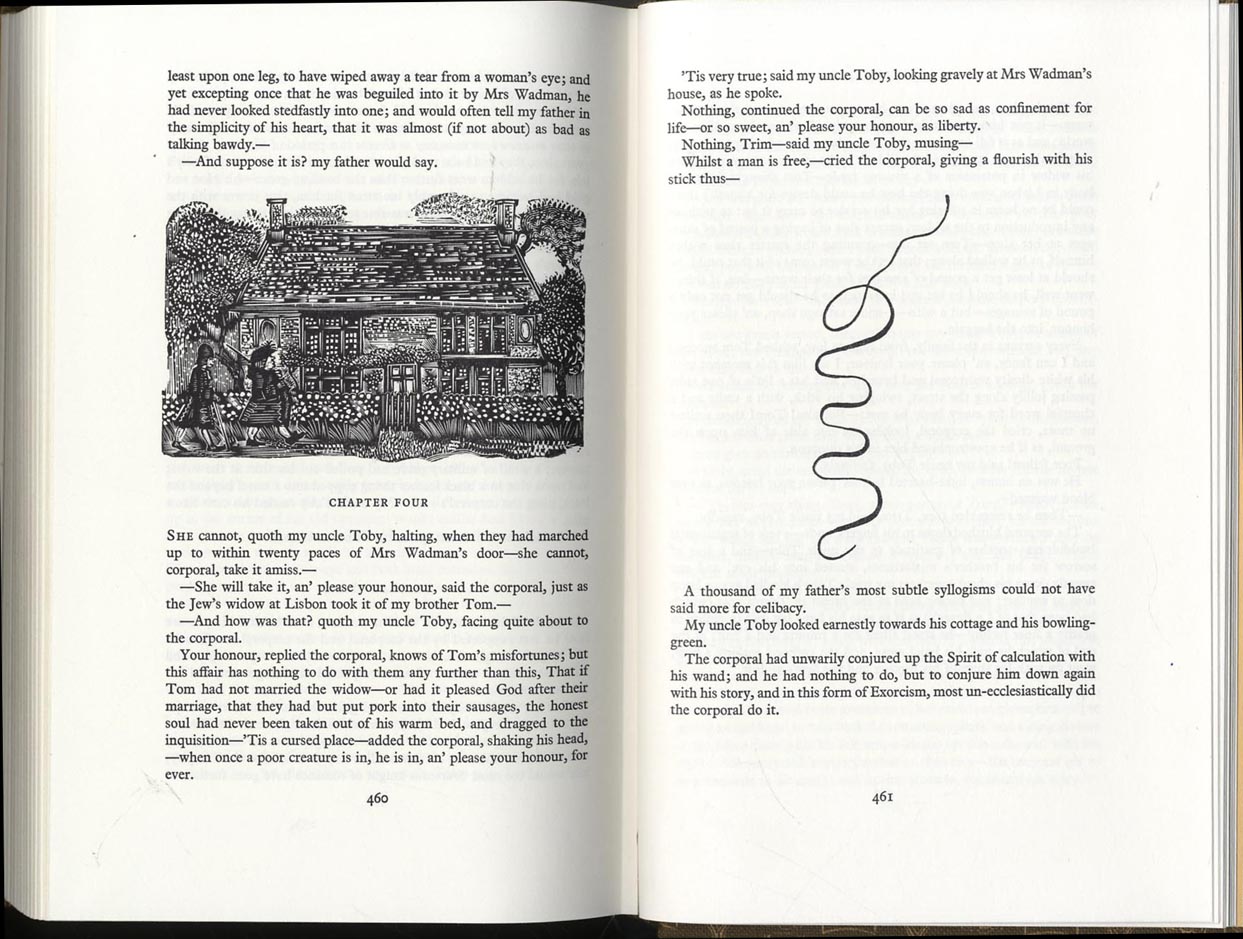

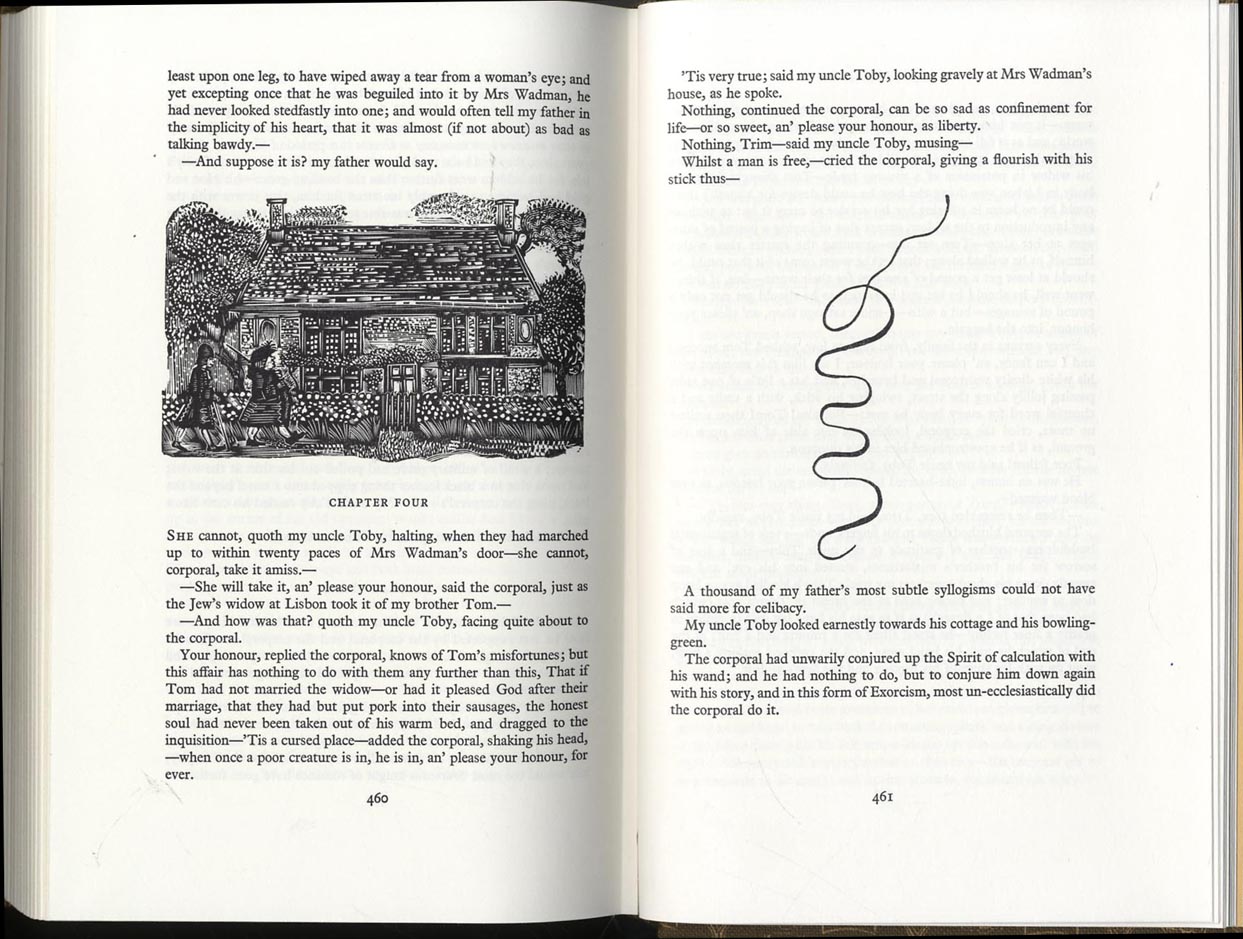

Pero Tristram Shandy era otra cosa: la edición de la Penguin English Library que yo había manejado como estudiante de Filología Inglesa sumaba casi 700 páginas de letra apretada, y la de 1792 que había en casa de mi padre, 822 repartidas en dos tomos. Su autor había nacido en 1713 (dentro de dos años se cumplirá su tricentenario) y había muerto en 1768, luego su inglés era naturalmente algo arcaico. Además de eso, Tristram Shandy se consideraba la novela más cervantina posterior al Quijote y el precedente más claro y directo del Ulises de Joyce: por la complejidad de su estructura y su excéntrica ambición, su carácter innovador e irrespetuoso, la dificultad de su lenguaje, sus endiablados juegos de palabras y su disparatada erudición, por sus atrevimientos sintácticos, tipográficos y de puntuación, por su incesante humor para muchos "intraducible". No le faltaban motivos a Molina Foix para mostrarse agorero. La confianza de Benet contaba aquí poco: en realidad era un hombre optimista, despreocupado e irresponsable en lo que se refería a sus amigos. Siempre pensaba que saldríamos de todo con bien.

Al poco de contratar mi traducción, me marché a vivir a Barcelona, y fue allí donde, durante un par de años o quizá más, conviví a diario con Sterne y su Tristram Shandy, que en efecto me dejaron sin piel. Quiso el azar -o no fue el azar- que en el piso de arriba de donde yo vivía -un sexto- viviera, en el ático, Félix de Azúa, al cual le había encomendado Guillén, a su vez, la traducción de La religiosa, El sobrino de Rameau y Jacques el fatalista. En esta última obra Diderot había copiado casi literalmente algunos párrafos de Tristram Shandy, y Sterne, por su parte, había saqueado no poco (reconociéndolo casi siempre, eso sí) a Cervantes, Montaigne y Rabelais, de manera que Azúa recurría a veces a mi traducción en marcha y yo a su mejor conocimiento del francés, en busca de la exactitud de las fuentes. (Así como al Quijote sin intermediarios, claro está.)

Aparte de la traducción misma, escribí un millar de notas, algunas innecesarias, otras imprescindibles. Muchas, desde luego, las saqué de las ediciones británicas o americanas con que trabajaba (no tenía sentido ponerme a investigar lo que ya estaba investigado), pero otras habían de ser de mi cosecha por fuerza, así que me entró el vicio de la erudición y quise "mejorar" o completar las de los estudiosos anglosajones. Recuerdo mi enorme y absurda satisfacción cuando descubría las fechas de nacimiento y muerte de un oscuro cirujano francés mencionado en la novela, que se les habían escapado a mis predecesores, o datos que éstos desconocían sobre un aún más recóndito relojero suizo. Asomarme al abismo de enfermedad tan incontenible y de tan poca consecuencia me hizo jurarme que nunca entraría en la Universidad, lugar en el que es fácil acabar zampándose siete volúmenes para incluir un detalle que a nadie le importa, en una nota a pie de página que casi nadie se molestará en leer, o sólo para criticarla. Por la misma razón, la experiencia me vacunó también contra la tentación de escribir algún día una novela histórica, ese género al que hoy se entregan con alegría e Internet hasta quienes jamás han abierto un libro de Historia.

Pero la traducción de Tristram Shandy me sirvió sobre todo -además de para ganarme muy modestamente la vida durante aquellos años barceloneses- para aprender. El traductor no es sólo un lector privilegiado, como se dice a menudo. Es también un escritor privilegiado si lo que le toca es reescribir en su lengua una obra maestra. Si lo hace aceptablemente bien, habrá ejercitado su escritura con mucho mayor provecho que redactando "a ciegas" varias novelas inventadas por él. Con "a ciegas" quiero decir que esas creaciones suyas no tendrá con qué compararlas, mientras que su traducción deberá compararla continuamente con el original, lo cual le permitirá preguntarse: "¿He sabido hacer esto? ¿He logrado reproducir aquello? ¿He salido airoso de este desafío, de este enrevesamiento, de esta extrema dificultad? ¿He conseguido conservar la música, la agilidad, el donaire? De haber sabido Sterne español, ¿habría optado por lo que yo he optado? Y es más, ¿habría reconocido como aún suyo este texto, en una lengua en la que él habría sido incapaz no ya de escribirlo, sino de concebirlo?"

Por una de esas frecuentes casualidades del mundo editorial -sospechosamente frecuentes-, hubo dos traducciones más de Tristram Shandy en aquellos años setenta del pasado siglo, cuando, como he dicho, nunca se había podido leer en español desde su aparición por entregas entre 1760 y 1767. No soy quién para juzgar esas versiones; o sí, pero mi juicio parecería interesado y parcial. No me importó, en todo caso, porque mi experiencia y mi aprendizaje eran intransferibles. Vi desde dentro, literalmente desde su interior, cómo se hacía la novela "más libre" de todos los tiempos, según palabras de Nietzsche. Asistí a su creación y me encargué de su recreación. Vi cómo se podía suspender el tiempo una y otra vez, cómo se podían aplazar o diferir los acontecimientos, la historia, sin perder por ello interés; cómo era factible incorporar al lector al texto e interpelarlo, crearle la ilusión de intervenir cuando en realidad se lo estaba llevando de la nariz en mayor medida que en cualquier novela tradicional; cómo cabía ser grave y bromista al mismo tiempo, declaradamente imitador y profundamente original; cómo el ritmo de la prosa lo es casi todo a la hora de envolver y arrastrar al lector, la mayor lección junto con esta otra: hay que ser osado, pero no por serlo gratuitamente y para llamar la atención, sino porque siempre es uno quien manda en lo que escribe. Hay que andarse con cuidado, sin embargo, en la frecuentación de Tristram Shandy, porque ese libro hace al instante viejas cuantas obras se presentan hoy como voluntariosamente innovadoras o "rompedoras". Demasiadas las envía al desván, nada más nacer.

Se reedita ahora aquella traducción mía abocada al fracaso, que finalmente salió en 1978, cuando acababa de cumplir veintisiete años. Al revisarla para corregir las erratas y omisiones que se colaron entonces y han persistido hasta hoy, se me aparece como una de esas tareas que uno no entiende cómo pudo llevar a cabo, del mismo o parecido modo que uno no entiende cómo, de niño, salvaba de un salto un enorme tramo de escaleras de mármol en el edificio de su colegio. Sin darse un batacazo y romperse la crisma, quiero decir. Pero también siento, de pronto, lo que el propio Sterne acertó a describir mejor que muchos: "No voy a discutir sobre esta cuestión: el Tiempo se desvanece con demasiada rapidez: cada letra que escribo me habla de la velocidad con que la vida sigue a mi pluma; sus días y sus horas [...] vuelan por encima de nuestras cabezas como nubes ligeras de un día ventoso, para nunca más volver; todo se precipita: mientras tú te rizas ese mechón, ¡mira!, se hace gris; y cada vez que te beso la mano para decirte adiós, y cada ausencia que sigue, son preludios de esa separación eterna que pronto habremos de padecer". Ya me doy por contento con que, al cabo de treinta y tres años, cuando tantas nubes ligeras han volado por encima de nuestras cabezas, este texto que reescribí de joven aún encuentre lectores y no esté caduco, aún se pueda leer.

* Este artículo apareció en la edición impresa de El País del viernes, 30 de diciembre de 2011 |