| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||

|

|||||||||||

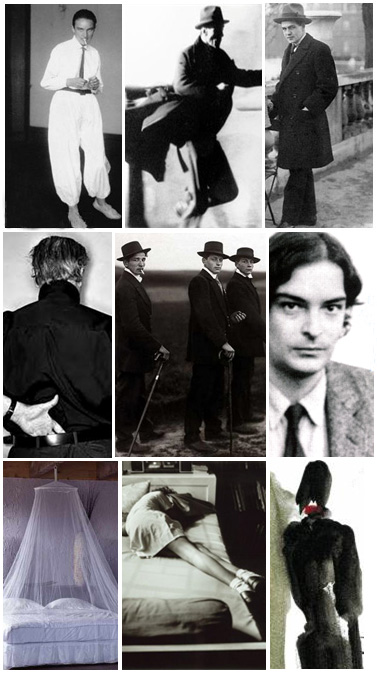

Personajes de Vok  Marguerite Duras  Jesuitas de Caspe |

VIAJE A LOS LÍMITES DEL ABISMO JOSEP MASSOT Hace 28 años Enrique Vila-Matas tenía 28 años. Vestía de riguroso negro, cabello largo en desaliño y una mirada brumosa a lo Gary Cooper. Acababa de regresar de París y tenía un aire maldito como el que se espera que tengan los escritores que acaban de regresar de París, el mismo perfume heterodoxo que –imaginaba– debía envolver a poetas –Rimbaud, Radiguet– que nunca dejarían de ser jóvenes. Devoré con riesgo de asfixia un relato irrespirable –sin comas ni sintaxis–, Mujer en el espejo, y los fotogramas lánguidos y desesperados del corto que había rodado un verano en Cadaqués, Todos los jóvenes tristes. Y, sin embargo, me pareció el menos triste y desesperado de aquel pasaje turbio y excéntrico que navegaba nocturno desde el sur de la Rambla venérea y portuaria hasta el barco ebrio y rutilante de Bocaccio, donde sus apariciones eran recibidas con júbilo por los mayores, Gil de Biedma, Sagarra o Marsé. Veintiocho años después de aquel viaje hacia el fondo de la literatura, del que trajo consigo un manuscrito sulfuroso, La asesina ilustrada, Vila-Matas regresa de nuevo de París, esta vez con el premio Médicis a la mejor novela extranjera, El mal de Montano, y con otro libro, París no se acaba nunca, donde cuenta cómo aprendió a ser escritor. Pero, sobre todo, ha vuelto sin haberse ido nunca de esa tribu, rara e inasible, que forman, a través de los tiempos, cuantos han hecho un pacto de sangre con la literatura del límite. Sin traicionarse a sí mismo ni marearse con el éxito, evitando los honores, las trampas del oficio y los mares de viento dócil. De Enrique Vila-Matas se celebra su leyenda de personaje excéntrico y genial, y pocos saben de su inalterable disciplina de trabajo diario, del teclear minucioso con el que convoca, de buena mañana, a esa hora en que el fin del sueño se mezcla aún con el despertar de la conciencia del día, las palabras que liberan su mundo literario. Vila-Matas es como sus novelas, por eso en él se confunden vida y literatura, al igual que en Borges, Kafka o Pessoa; también en ellos bastaría leer un párrafo cualquiera de una hoja suelta encontrada al azar para identificar la mano que lo ha escrito. Desde hace 28 años, desde que me lo presentó Paula, su imprescindible, mi querida Paula de Parma, que ha preferido vivir novelas en lugar de escribirlas, sé que Vila-Matas es un rostro insustituible en la foto de familia de los escritores que se reconocen cómplices en la gran conjura literaria, esa que explica lo inefable del ser humano en cada época, dinamitan las convenciones y mantienen la palabra creadora a salvo de quienes la esterilizan. En Vila-Matas la vida se confunde con la ficción, proyecta chinesca su sombra sobre el papel desde los cuatro años, cuando su primer escrito fue aplaudido en la casa de su abuela en Enric Granados. A los doce años ganó un premio literario en los maristas –“Después me enteré que sólo me había presentado yo”, ríe ahora– y se recuerda en el largo verano de1960, en Platja d'Aro, escribiendo a la sombra de un pino, mientras sus hermanas jugaban en el jardín, según el modelo de Los cipreses creen en Dios, pedido como regalo a sus padres, tras ver la serie televisiva: “Es decir –dice–, debo de ser un caso raro: llegué a la literatura por la televisión”. En los jesuitas de Caspe dirigía la revista literaria Y, conjunción, con Rafael Espinós Borrás de Quadras. Y como le aburrían los textos enviados por sus compañeros, se dedicó a cambiarlos al pasarlos al ciclostil. Ese afán irreverente por corregir con la fábula los errores del mundo, lo traspasó después a sus célebres entrevistas ficticias en Fotogramas, adonde llegó tras haber estudiado Derecho –allí encontró a Mario Gas, Emma Cohen, Cristina Fernández Cubas, Carlos Trías– y Periodismo –Carlos y Santiago Nadal, Joan de Sagarra, Luis Izquierdo, Antonio Franco...–, mientras se le despertaba urgente su vocación de cineasta a partir de un viaje a Alejandría con Marisa Paredes. Se quedaron un mes en Varsovia con Sergio Pitol de anfitrión y una noche en El Cairo, sin llegar jamás a Alejandría. El cine y la literatura –engañó el tedio del servicio militar escribiendo su primer relato en una plaza del norte de África– le llevaron a París, donde Marguerite Duras le alquiló una buhardilla, y volvió escritor a Barcelona, gracias primero a Beatriz de Moura, y después a Herralde, su editor cómplice. Y sigue Vila-Matas sin marear la brújula, indemne a la rutina de la fama, arriesgando el salto al vacío, buscando los límites del abismo en cada libro literalmente nuevo. Publicado en La Vanguardia el 21 de junio de 2004. |

||||||||||

|

|||||||||||

| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||