| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||

|

|||||||||||

HAS HECHO GIRAR LA LOCURA EL RÓMULO PARA ENRIQUE LOS EXCÉNTRICOS SON DIFERENTES DE LOS VANGUARDISTAS |

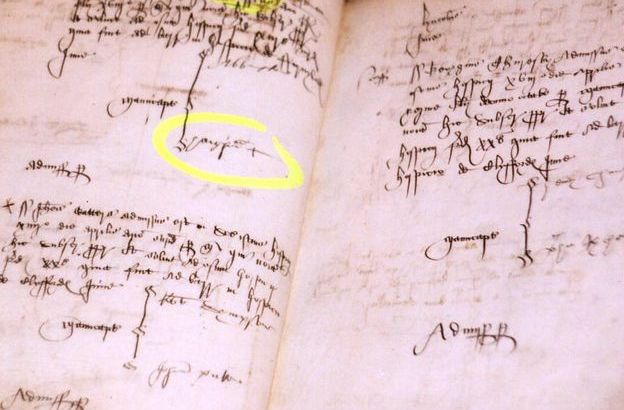

DE CUANDO ENRIQUE CONQUISTÓ ASJABAD Y CÓMO LA PERDIÓ SERGIO PITOL Enrique y yo hemos coincidido en muchos lugares: congresos, simposios o simposia como dicen los doctos, conferencias, presentaciones de libros o de autores, mesas redondas, asambleas, celebraciones de una cosa u otra, y para mí siempre ha sido una fuente de estímulo y regocijos. En esos lugares encontramos a amigos comunes y hacemos otros nuevos. Somos expertos de esquivar a aquellos personajes que aparecen en esos lugares para declamar la verdad, toda la verdad, que van enunciando siempre. Enrique ha enumerado en varios artículos casi todas las ciudades donde nos hemos encontrado, digo “casi” porque nunca menciona los días de Asjabad, la capital de Turkmenia; es más, no recuerdo que hayamos aclarado lo que sucedió allí. Advertí apenas esa omisión hace unas dos o tres semanas hurgando en unos baúles mis diarios de Moscú, buscando detalles que pudieran ayudarme a escribir una novela policíaca cuyo protagonista será Gogol. Sí, señores, el auténtico Nikolai Vasilievich Gogol, el ruso. No tengo aún determinado si aquel escritor de vida ultramisteriosa sería la víctima, el investigador de un asesinato o el criminal. Mis diarios, por lo general, recogen resonancias de las lecturas, no de todas, claro, sino sólo las que verdaderamente me interesan. Gogol es uno de mis gigantes, lo leo y releo con fruición. Soy consciente de que Tolstoi y Chéjov son más grandes que él, no los cambiaría por nadie, he encontrado en ellos caminos de salvación; en cambio, la pasión por Gogol tiene otra tesitura, un tanto enfermiza, más pegajosa y oscura; un excéntrico y genial escritor que en un momento determinado, a saber por qué y cuándo, se volvió o fingió loco. Muchas veces durante mi estancia en Moscú me convertí en un obseso de Gogol, esa figurita maltrecha tan parecida a sus personajes, leí su obra con intensidad, frecuenté los teatros donde se presentaba El inspector general, saliendo siempre maravillado de la comedia, la dirección, y, sobre todo de la actuación de los diferentes jóvenes que en algunos momentos llegaban a la genialidad. En fin, no intento aquí describir mi relación con aquel escritor y su contorno, ni mi proyecto de novela donde él será uno de los principales personajes, ni las notas que hago sobre su obra, la de los biógrafos y los estudiosos literarios. La búsqueda de mis notas sobre Gogol me remitió a mi vida moscovita; en todas las páginas sentí ampliamente los ecos de mi existencia en esa ciudad, volví a las grandes avenidas por donde paseaba, las conversaciones con mis amigos en el bar del hotel Metropol, recordé lo que compraba en algunos anticuarios, los conciertos que oía, las fiestas, las horas muertas en la Embajada, el larguísimo recorrido de mi oficina al primer departamento a las orillas de la ciudad, de manera que he dedicado los fines de semana sumido en reminiscencias de la capital soviética y cómo me acomodaba a ella. ¡Qué inmensidad de vida había olvidado! Encontraba nombres ficticios y apodos para que quienes leyeran subrepticiamente mis cuadernos no pudieran descubrir quiénes eran mis amigos; algunos nombres se reiteraban con frecuencia, al principio ni yo sabía quiénes eran, iban conmigo en la calle, estábamos en algunos restaurantes y bares, en casas absolutamente geniales cuyas paredes mostraban soberbios iconos, espléndidas muestras de la pintura del final del XIX, y aún, entre los más sofisticados, algunos de Goncharova, Malevich y del joven Chagall, pero también, en departamentos diminutos, descuidados y sucios, llenos de libros, donde vivían jóvenes artistas. Yo era agregado cultural con la categoría de consejero, de manera que visitar a las grandes figuras del teatro y del cine, los virtuosos de la música, los académicos, para tratar proyectos de algunos festivales, o conciertos y exposiciones en la ciudad de México, becas, etcétera, relaciones casi naturales que les era imposible mantener aun a los embajadores. Al leer mis diarios advertí un constante aire de vida futura. Vislumbraba entre nieblas que aquella arcaica gerontocracia en que se había convertido la cúpula de un poder inmenso se resquebrajaba por todas partes, a pesar de que aún los cambios profundos no serían demasiado inmediatos. Por eso, cuando surgió la Perestroika no me asombró del todo; los sectores más cultivados, los científicos, los escritores y artistas, los profesionistas, los estudiantes, casi todos estaban preparados para ellos. Leo una entrada de mi diario, la del día 23 de abril de 1979. Allí aparece Enrique, no en persona sino en voz. Hacía años de no haberlo visto; sabía vagamente por amigos comunes que había dejado París y vuelto a Barcelona. Bueno, ese 23 de abril sonó el teléfono, lo tomé y al instante reconocí su voz. Nada más saludarme me espetó que estaba en Uzbekistán, de veras, la república de Uzbekistán, en el Asia central soviética, y lo dijo con tal naturalidad como si yo estuviera en Barcelona y él en Sitges o Cadaqués. Había sido invitado con un grupo de periodistas, críticos de cine para ser exactos, a Tashkent a un festival de cine; en ese momento estaba en Samarcanda; había valido la pena, sí, claro, un viaje fatigoso pero absolutamente inimaginable. Añadió que estaba seguro de que Cecil B. de Mille debió haber conocido esa ciudad, ¡la maravillosa capital de Tamerlán! Continuó de corrido: “Mañana volaremos a Tashkent, ¿se dice así?, porque en la noche se inaugurará el festival. ¿No puedes escaparte unos días para allá? Veremos algo del festival, conversaremos y hasta podríamos hacer algunos viajes por estos rumbos. Mañana te buscaré en tu casa o tu oficina, tengo tus teléfonos. Tenemos que vernos.” Y colgó. No estaba seguro si aún dormía o estaba despierto. Murmuré: Cecil B. de Mille, Tamerlán, Tashkent, un festival y, nada menos, la voz de Enrique Vila-Matas. Seguiré las entradas del diario y las complementaré con la memoria hasta donde pueda lograrlo. En mis dos años de agregado cultural en Moscú visité varias ciudades soviéticas, algunas muy bellas, otras sólo interesantes, otras espantosas, a veces como turista, pero por lo general dictando conferencias sobre literatura, arte e historia de México en las universidades o institutos donde se enseñaba el castellano o la literatura hispanoamericana. Vilnius en Lituania, Lvov y Yalta en Ucrania, Tbilisi en Georgia, Irkutsk en Siberia, Bakú en Azerbaiján, Bujara y Samarcanda en Uzbekistán, y Leningrado, como se llamaba entonces San Petersburgo, en Rusia. Viéndolo bien, el número era mínimo, pero significativo. El día en que me llamó Enrique desde Samarcanda preparaba una conferencia para la Universidad de Turkmenia sobre El Periquillo sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, la primera novela mexicana, ya se sabe, y cuando comentaba eso con los estudiosos de la cultura hispanoamericana no hubo ninguno que no sonriera burlonamente o me hiciera una broma; cuando lo hice con mis jóvenes amigos se carcajearon. No hubo nadie que no comentara que Turkmenia era la república soviética más atrasada de todas, y que seguramente Asjabad sería una aldea. Hablarles a los turkmenos o a los kirguisios de literatura mexicana era un absoluto desperdicio de tiempo, me insistían. Pero cuando les preguntaba si conocían el lugar, todos me respondían que no y que jamás irían a ese espantoso culo del mundo, a menos que los enviaran como castigo. Días atrás de la llamada telefónica de Enrique tuve una cita en el Instituto de Relaciones Culturales con Latinoamérica donde tenía buena acogida: era la institución que me invitaba a dar conferencias en Moscú y en las otras ciudades de la URSS. La directora me recibió de inmediato; le llevaba unos contratos de varios músicos rusos incorporados en una orquesta de México, y, de paso, le hablé de la próxima conferencia que leería en Asjabad; me interesaba sobre todo saber el nivel de conocimientos de español que tenían los alumnos que me escucharían, lo preguntaba porque algunos hispanoamericanistas rusos me habían comentado que la facultad de letras o de lenguas de allá era muy reciente. ¿Tendría yo que hacer un texto muy sencillo para que los alumnos me entendieran? La directora hizo una pausa, luego respondió que desde luego los académicos moscovitas eran los mejores de la URSS, por la antigua tradición de hispanismo en Rusia, esos maestros tenían más posibilidades de viajar y de hacer contactos con España y América Latina, todo eso es cierto, pero también los hace demasiado orgullosos y ciegos a todo lo que no está en su entorno; hizo otra pausa, pidió a una empleada café, vodka y varias clases de dulces, y unos papeles con los que prosiguió a educarme: Asjabad era una pequeña ciudad establecida hacía quinientos años en un oasis perdido de uno de los desiertos más extensos del Turquestán. Los pobladores vivían de los textiles, los mejores tapetes de la Unión Soviética habían salido de allí. Bujara se lo arroga todo, pero en Asjabad siguen haciendo textiles, de los mejores del mundo; volvió después a los papeles y siguió pedagógicamente que apenas hacía cincuenta años la república de Turkmenia, capital Asjabad, contaba con un noventa y nueve por ciento de analfabetas y hoy contaba con una biblioteca de un millón trescientos volúmenes, una academia de ciencia, uno de los tres institutos más importantes del desierto en el mundo y varias universidades. Un salto extraordinario. Todavía después de la guerra patria, unos treinta años apenas, las mujeres existían para tejer y parir, ahora en cambio en todos los hospitales y laboratorios los médicos y químicos son mayoría mujeres. Turkmenia se ha convertido inmensamente rica. Hace pocos años se descubrió petróleo en el desierto y ahora es un emporio. Han canalizado el agua del mar de Aral, que como usted sabrá es de agua dulce, y gran parte del territorio es un jardín. Vaya usted, vaya a ver nuestros milagros y prepare una conferencia como si fuera a leerla en Moscú o Leningrado. Cuando estará usted en Asjabad celebrarán los veinticinco años de una ópera, la primera en turkmeno. Un barítono de gran prestigio llegaría de Australia para cantarla allí. Y no deje de adquirir en el bazar a las afueras de la ciudad algunas alfombras, no se arrepentirá, ya lo verá. Salí del Instituto bastante incrédulo, pero con enorme curiosidad. El primer telefonazo de Enrique lo hizo en la mañana de un jueves. El viernes no salí de mi apartamento, cortaba de tajo cada llamada, aludiendo que esperaba una noticia importante de México. A la Embajada le comuniqué que se había roto un tubo en el baño y esperaba al fontanero para poder estar todo el tiempo en mi departamento. Hasta el caer la noche, nada. Me reprochaba no preguntarle a Enrique en qué hotel se hospedaría en Tashkent, pero quizás tampoco él lo sabría. Podía haberse quedado en Samarcanda otra noche para salir de mediodía y estar en la inauguración del festival de cine de Tashkent. Mucho después, a las tres de la mañana, sonó el aparato; mi amigo me saludó con regocijo, como de día festivo; lo que primero me preguntó fue si me había despertado de nuevo o estaba ya desayunando. Le contesté que eran las tres de la mañana, no había tenido en cuenta que había siete horas de diferencia entre Tashkent y Moscú. Tuvimos una conversación de algo así de una hora. Comenzamos a hacer proyectos para vernos. El festival cinematográfico duraría dos semanas. Entonces lo encontraría en un lugar llamado Asjabad donde yo tenía un compromiso universitario, estaba a un paso en avión de Tashkent. Lo esperaría allí y luego visitaríamos en camellos estos rumbos extraños, rudos y poquísimo conocidos, como los que le encantaban a Bruce Chatwin. Hablábamos cada día por teléfono. Logramos precisar el día, la hora, el número de vuelo, las habitaciones de hotel, el día de mi conferencia, la intérprete y guía que nos acompañaría. Mi avión saldría de uno de los aeropuertos de Moscú un jueves a las cinco de la mañana y llegaría a las cuatro de la tarde debido al cambio de horario, y él aterrizaría un poco más temprano, porque había pocos vuelos entre las dos ciudades. Llegué al hotel una tarde lluviosa, muy cansado y con algo de esas jaquecas que me aturden cuando despierto a horas tan tempranas. Llamé a Enrique a su habitación para decirle que en una media hora estaré en el vestíbulo del hotel. Me di un rápido baño y me cambié de ropa. Fuimos todos a tomar algo al café del hotel. Todos éramos Sonia, mi intérprete, Oleg, el de Enrique, un maestro y una maestra muy jóvenes de la universidad de Asjabad, y nosotros: Enrique y yo. Me sentí muy a gusto por el exotismo del lugar. Sonia nos informó que una empresa sueca había construido el hotel. Los espacios, cierto ascetismo casi alegre y los muebles nórdicos marcaban un radical antagonismo de la arquitectura estalinista, en especial de la hotelera. Al principio los maestros estaban intimidados, luego, después de un poco de vodka, todos hablábamos sin parar y al mismo tiempo. Le pregunté a Enrique si había visto ya algo de la ciudad, y contestó que después de llegar al hotel había hecho un paseo con Oleg, pero muy breve porque no tardó de caer una llovizna. Le recordó algo árabe, como Ceuta, donde hizo su servicio militar, pero más limpia, con espacios más abiertos y más vegetación. Señaló las grandes ventanas donde se veían las palmeras del hotel. “Ese jardín —dijo— jamás lo hubiera podido ver allá”. Y de pronto se deshizo la reunión. Los maestros se pusieron a nuestras órdenes, los intérpretes tenían que presentarse a sus superiores en una oficina, y Enrique y yo subimos a nuestras habitaciones a descansar un rato. Al anochecer la lluvia había acabado. Las calles estaban iluminadas, daban ganas de hacer un paseo por la ciudad. Lena y Oleg se despidieron porque no habían acabado su trabajo en una oficina del hotel. Oleg se despidió porque en la madrugada volaría a Tashkent, donde trabajaba en una oficina turística. Sonia iba a ser la traductora y guía para ambos. Nos aconsejaron pasear por el centro, alrededor del hotel, y tendrían una mesa reservada en el hotel después de una media hora para cenar. Salimos a una amplia avenida. El aire era tibio. Comenzamos a caminar al azar. No tengo idea de qué hablamos, si de los amigos comunes en Barcelona, de la estancia de Enrique en París, inquilino de Marguerite Duras, de mi vida diplomática, de literatura o de la escuela cinematográfica de Barcelona donde él estaba muy integrado, del festival del tercer mundo en Tashkent, de su asombro frente a Samarcanda. En mi entrada del 27 de abril escribí: “En la noche salimos a pasear y la delicia de ese oasis comenzó a envolverme. La vegetación, el aire perfumado que respiraba, los discretos toques orientales en la nueva arquitectura, la hermosura de ciertos rostros y ciertos cuerpos que pasaban ante nosotros. Llegó un momento en que caminaba en un estado de éxtasis. La exuberancia y rareza de las flores dentro de un espacio urbano me recordó una llegada a Nankín o a La Habana de hace más de cincuenta años, únicas comparables a Asjabad. A eso de las diez de la noche preguntamos a un soldado en la calle por un buen restaurante. Nos dio las indicaciones para llegar al mejor. Nos recibieron como príncipes. Había una boda y habían cerrado al público. Tal vez unos jóvenes nos consideraron invitados. Comimos, bebimos, fuimos agasajados por todos. Durante dos horas sentí lo que aún puede proporcionar la fraternidad. No hubo excesos ni de admiración al extranjero ni de simpatía servil, sólo calor humano y, sobre todo, alegría. Fue un placer ver bailar a una juventud que celebraba con sus cuerpos la auténtica consagración de la primavera. A las doce más o menos me retiré de la fiesta y leí unas cuantas páginas de The Road to Oxiana de Robert Byron, una excursión a Afganistán en los años 30: “El más hermoso e inteligente libro de viajes, hay que considerar a The Road to Oxiana como la obra de un genio”, según Bruce Chatwin. A partir de entonces tengo muy pocas notas en mi diario, y las que hay no sirven para nada: “llovió esta tarde y me empapé los zapatos”, o “hace tantos grados de calor para dormir con pijama”, o “conté las vigas del techo del cuarto y son veinte”. En el diario de Turkmenia sólo algunos detalles interesantes registré, sobre la función de la ópera Aína en donde estuvimos al día siguiente y que tenía totalmente olvidada. Pero no quiero adelantarme. Al encontrar a Sonia en el desayuno lo primero con lo que me salió era que Enrique al final de la fiesta se quitó la máscara, aunque no del todo; me quedé petrificado, ¿habría revelado algún vicio o crimen? “¿Qué me dices?, ¿de qué máscara me hablas?” Me contó que Oleg había bebido en demasía y que antes de despedirse hizo un brindis por los novios, como todos los invitados hacen en las bodas, pero se le pasaron las copas y la lengua, dijo que Enrique, a pesar de su grandeza, no quiso regresar a su país sin conocer esta república convertida de un desierto en un jardín de Alá; desde que lo conoció en Tashkent lo único que le preocupaba era visitar Asjabad y conocer a sus pobladores. En el Festival de Cine del Tercer Mundo fue uno de los invitados de honor, no un invitado cualquiera. Oleg siguió explicándole a los novios, a sus padres, a todos los invitados algo de la carrera de Enrique, sus premios internacionales, sus coronas de laurel de oro, su gloria en fin. Cuando terminó el festival pidió a todos que respetaran su anonimato absoluto, exigía ser un ciudadano común para así conocer con ojos limpios la ciudad. El aplauso fue estruendoso, todos se pusieron de pie algunos minutos. Enrique no sabía por qué le aplaudían, abrazaban y besaban, porque yo no podía traducirle lo que decía Oleg. Si quiere sostener su anonimato se lo respetamos. Le dije únicamente que en nuestro corazón estará para siempre. El prefecto de la ciudad, tío de la novia, dijo unas palabras de bienvenida a los invitados, los de cerca y los que habían llegado de lejos, y reconvino a Oleg porque ningún jardín de allí le pertenece a Alá sino a los obreros y campesinos de Turkmenia. Al final todos querían brindar con Enrique, la gente hacía cola para abrazarlo, algunos con lágrimas en los ojos. Yo me emocioné en esos momentos, pero ahora, en frío, me parece que Oleg hizo mal, fue una falta de honestidad, casi una canallada. “Si alguien quiere venir anónimo hay que respetarlo, no es un delito. Por detalles que parecen minúsculos se han creado equivocaciones muy desagradables, ¿no cree?” En ese momento se acercó Enrique a nuestra mesa con enormes ojeras y rostro marchito. —¿Te dijeron cómo me trajeron anoche? Creía que me moría. Dime Sonia, ¿es cierto o un sueño etílico que una muchedumbre me trajo cantando en hombros? En el restaurante lo saludaron cálidamente, un fotógrafo me ordenó que no estuviera junto a él, quería fotografiarlo solo. Luego un funcionario del Ministerio de Cultura nos recogió para llevarnos a ese bazar que me recomendó la directora en Moscú, que se organiza sólo en un día de la semana. Una hora después bajo un cielo insuperable se extendía una inmensa planicie que en la lejanía parecía algo como una nube de fuego. Al acercarnos más vimos que era la vibración del sol sobre los colores de las alfombras tendidas en el desierto, miles y miles y miles de alfombras desde diminutas hasta algunas inmensas; seguimos al lado de largas filas de camellos con quienes los tejedores del interior transportan sus productos y de lleno nos internamos; los mercaderes, hombres y mujeres, vestían todos los trajes regionales, una composición árabe y mongólica, que casi nunca vimos en Asjabad. ¡La Turkmenia profunda! Las mujeres caminaban entre el laberinto de alfombras, mostrando sus alhajas, de las que sólo recuerdo piezas de plata con un aspecto arcaico, docenas de largos collares en el cuello y anchas pulseras desde la muñeca hasta los codos, se movían con pasos de danza, arqueando los brazos y cantando las virtudes y los precios de su mercancía. Los hombres, en cambio, paseaban hablando con voz muy baja, como si oraran, o hablasen consigo mismos, de repente algún viejo emitía un grito como de lobo, como un chacal. Había quienes vendían cántaros de leche de camella, otros circulaban con cacerolas de carnero un poco repugnante a la vista y al olfato. Los camellos estaban en línea al lado de depósitos de agua. Todos hablaban, gritaban, cantaban, desde los niños hasta los ancianos más deteriorados. Algunos clientes compraban al mayoreo, cargando por docenas de todos los tamaños en grandes camiones de carga. Yo detesto el ruido, las muchedumbres en los almacenes, los malos olores y sin embargo estaba extasiado. El mundo de la caverna y el refinamiento se potenciaban en una energía y una armonía con la naturaleza que pocas veces había contemplado. Con la ayuda de Sonia, adquirí tres alfombras, una grande y dos medianas y las tengo aún en mi casa de Xalapa, las veo ahora que escribo, conservadas tan perfectas como cuando salieron de los telares de Turkmenia. El funcionario del Ministerio de Cultura le preguntó a Enrique qué tipo de alfombras le habían gustado más, y él le dijo que era incapaz de elegir ninguna entre tantas maravillas, y entonces Sonia comenzó a darles la vuelta para averiguar qué tantos nudos tenían y la calidad de los hilos con que estaban cosidos, luego eligió dos medianas espectaculares. El chofer las recogió con las mías y las llevó a nuestro vehículo. El funcionario le dijo a Enrique que esas minucias eran un regalo del pueblo de Turkmenia, para que cuando lejos se acordara de nosotros, los turkmenos, que han tenido el honor de haberlo recibido aquí. Regresamos por otro camino a la ciudad y nos detuvimos en un oasis donde nos invitaron a comer. En la terraza de un restaurante, al lado de un riachuelo y cercado de arbustos cargados de orquídeas, que no supimos de dónde salieron, había tres o cuatro amplias mesas redondas. Tan pronto nos sentamos apareció un enjambre de invitados, por lo visto artistas, funcionarios y académicos. A mis lados se sentó la pareja de maestros de literatura hispanoamericana; Enrique quedó sentado entre dos mujeres de aspecto inconcebible. Eran las dos divas más importantes de la ópera turkmena. No tenían edad, su maquillaje formaba una máscara, unas preciosas muñecas de porcelana vestidas con los trajes nacionales de sedas sumamente lujosas. Cuando hablaban, y hablaban mucho, parecía que cantaran, como si cada palabra fuera un solo monosílabo que parecían pájaros y creaban un estrafalario contrapunto de ruiseñores y grajos. Mis anfitriones, los profesores, me pusieron al tanto de quiénes eran algunos de los invitados. Las cantantes de ópera tenían una categoría de emperatrices, caprichosas y poderosas, y a pesar de que la ópera turkmena tenía poco público en relación a la ópera rusa, ellas tenían más importancia social, política y cultural por cuestiones de nacionalismo. En esos momentos, continuaron, están furiosas porque al día siguiente se celebran los veinticinco años de una ópera nacional, Aína, la primera cantada en turkmeno. Va a ser un magno acontecimiento, y esperaban a un cantante australiano o italiano muy famoso, era el invitado de lujo. Tenía que cantar las arias que lo habían hecho famoso. Se inquietan porque hoy debería ya de estar en Asjabad para ensayar con la orquesta de la ópera nacional. Poco después llegó un grupo de fotógrafos con un equipo de televisión muy aparatoso, encabezado por un joven turkmeno sonriente, vestido a la italiana, a quien todos saludaron muy cordialmente y le hicieron cupo en la mesa. Es un director de cine, el mejor de esta república, me dijeron. La comida se convirtió como un set cinematográfico. Por todas partes actuaban las cámaras, y eso paradójicamente hizo más natural y feliz el banquete; todos sonreían, ponían sus mejores posturas y ademanes, y las divas estuvieron soberbias de gestos, señas y movimientos. Terminado el té, subieron a un pequeño estrado adornado de guirnaldas y cantaron un dueto que me recordó a los de la ópera de Pekín, y al terminar un escalofriante trino todo el mundo se puso de pie, se despidió sin dar la mano y cada quien se subió en sus vehículos. Me dirigí hacia Enrique que había estado en la parte opuesta de la mesa, pero no lo pude alcanzar, el director de cine lo tomó por un brazo y con el otro a Sonia y lo subió en su coche. Llegué al hotel a eso de las cinco de la tarde, le escribí en una tarjeta que iría a descansar un poco, pero estaría en el bar hacia las nueve para salir a dar una vuelta y cenar en algún otro lado. Me tomé un café aborrecible, como todos los que había bebido en el hotel, lo esperé y a las once, al ver que no llegaba, le dejé otra tarjeta en la recepción para señalarle que estaría en mi cuarto, que me echara un telefonazo tan pronto como llegara. Comencé a leer un libro inquietante sobre Gogol: The Sexual Labyrinth of Nikolai Gogol, de Simon Karlinski, e hice notas para la novela policiaca donde ese escritor ruso debía ser imprescindible; a las dos de la mañana decidí dormir; pensé que no le hubieran dado mi tarjeta a Enrique, o que llegó muy tarde para comunicarse conmigo. Me dormí en un instante, y no sé qué hora era cuando sonó el teléfono y una voz, la de Enrique, pero bastante maltratada, balbuceó que se sentía muy fatigado, que mejor nos veríamos mañana. Al día siguiente, cuando llegué al desayuno no encontré a Sonia. Pregunté por ella en la recepción y un empleado me informó que acababa de salir con el ciudadano Vlamata (sic), que llegaría al mediodía. Hice un paseo por la ciudad, volví al hotel, leí el libro de Karlinski, donde la conducta de Gogol me resultaba inconcebible, todo podría ser cierto, aunque las fuentes me parecían endebles. Los que conocieron a Gogol sabían, o al menos intuían, que su sexualidad no era regular, unos pensaban que era impotente, por nacimiento o por efectos de una enfermedad venérea en su adolescencia; otros, que masoquista, que homosexual, que comía excremento en exceso, y sólo de hombres y mujeres de vientres voluminosos, y en los últimos años de vida, cuando era sólo un esqueleto cubierto de una piel espantosa, sus amigos, ya tan escasos, se habían hecho a la idea de que sus vicios lo estaban encaminando rápidamente a la muerte, pero de eso nadie podía hablarle, pues quienes lo trataron de hacer perdieron inmediatamente su amistad. El libro de Simon Karlinski destruyó tales conjeturas, maledicencias y vulgaridades. Después de una minuciosa investigación, Karlinski se convenció de que la enfermedad final, la que lo llevó a la muerte, era la misma que determinan todos los biógrafos cuando tocan ese punto, murió paulatinamente y con dolores extremos por mandato de un sacerdote, Matvei Konstantinovski, su confesor, su padre espiritual, quien cuando lo tuvo en las manos se entregó a purificar la conciencia del pecador y prepararlo a una muerte cristiana y honorable. En una primera fase le exigió que repudiara a Pushkin y abjurara de él: “¡Convéncete de que él era un pecador y un pagano!”. El enfermo se resistía a manchar a aquella figura a quien desde su juventud adoraba como un Dios. Pushkin fue uno de sus primeros lectores, el primero que advirtió la grandeza futura de Gogol desde los cuentos juveniles, le dio la trama para El inspector general, El capote y, ¡nada menos!, Las almas muertas. La pobre criatura débil y aterrorizada fue vencida y abjuró de su ídolo; la segunda exigencia del inquisidor fue que maldijera a Pushkin, lo hizo; lo demás ya fue facilísimo, se sometió a penitencias extremas, no alimentar su cuerpo sino con agua para limpiarse de todas sus tenebras, azotarse tres veces por lo menos todos los días con un fuete con clavos en los extremos. Las perversidades que le colgaba la gente no existían, él era otra cosa que se llama necrófilo, un maniático sexual que ama a los cadáveres. Karlinski nos incita a pensar en su estudio que esa manía no era radical en él. Gogol jamás buscaría cadáveres en los hospitales, ni pagaría a esos siniestros personajes que desenterraban los ataúdes de los cementerios para que unos jóvenes oficiales y cortesanos hicieran orgías fúnebres con eso durante toda una noche, no, la necrofilia de Gogol era sumamente mitigada, espiritual, hasta piadosa. Se enamoró en Roma de algunos jóvenes, un pintor ruso que lo pintó desnudo, unos príncipes rusos enfermos, algunos jóvenes moribundos, algunas veces los besaría, pero el mundo entero sabe que los rusos besan a todos sus amigos y aun a los desconocidos, les haría suaves caricias como a hermanos menores, y en medio de la lectura de Karlinski advertí que era la hora de comer y bajé a la planta baja, pregunté por Enrique y Sonia, y me respondieron lo mismo, no habían llegado. Me fui fastidiado al restaurante. No había nunca hablado en ese viaje con Enrique, mi traductora me había abandonado, me parecía que era una descortesía, una grosería, una canallada. Posiblemente tenían un affaire, pero para eso eran las noches, y traté de descubrir algún rasgo antiguo de egoísmo en mi amigo, pero nada encontraba, y eso me ponía de peor humor. De pronto vi a Sonia, con algunos periódicos bajo el brazo, dirigiéndose a mi mesa, acompañada de alguien que podría ser un príncipe asiático o un joven sheik de Hollywood: un alto joven con una camisola de una elegancia y un brillo resplandecientes, un tejido finísimo de rojos, morados, azules, solferinos y dorados, unos pantalones de cuero, y botines y un gorro de color de camello. Al acercarse me quedé perplejo, era y no era Enrique, por la voz y la sonrisa creí reconocerlo, pero de inmediato lo desconocí porque los ojos no eran de él. “¡Qué tal!”, me dijo, se dio vuelta a la mesa y caminó de un lado a otro con paso de húsar, hasta que se sentó y lanzó una carcajada inmensa. “Soy Omar Tarabuk, a quien amasó con sus propias manos el mismo Alá, soy Mohamed Seijim, el que adoró a la hija menor del rabino de Cartago, soy Tahir, el nieto loco del califa de Córdoba. ¿Estás tonto, no me reconoces?”. Y entonces apenas me sentí seguro que aquel rostro era el de Enrique, maquillado espléndidamente, con ojos rasgados asiáticos y la piel de un moreno claro como los hombres del desierto. Sonia no comería con nosotros, tenía un trabajo inmenso en la oficina, como siempre decía. Al quedarnos solos, Enrique comenzó a hablar, estaba sorprendido de esa acogida, “mira nada más qué ropa, estos tejidos salieron de las manos de la madre de todas las madres de las tejedoras de Asjabad, una mujer seguramente centenaria, me llevaron a su taller, la vi, una anciana muda, rodeada de una docena de mujeres de todas las edades, todo es hilo de camello, tócalo. ¡No sé quién creen que soy yo! Ayer estuve con los cineastas en los estudios, bebimos a morir, llegaron actores, bailarines folklóricos, cantantes y unas muchachas rusas. El director, el que estuvo ayer en el banquete, me dijo que al verme le pareció que yo era Delon en Rocco, pero mejorado, lo descubrió en ese mismo instante, y añadió que él tenía una gran intuición: Todos querían que hablara del cine español, de mi carrera, y les dije lo que pude, sobre todo, la vertiente fílmica catalana y la mínima participación que he tenido en ella. Les expliqué a grandes rasgos lo que es Cataluña y su relación con España. Me parece que entendieron que era como la de ellos y su sumisión a los rusos. Les encantaría hacer convenios fílmicos entre Cataluña y Turkmenia, es más, hacer algunas películas en común, creen que podría no ser muy difícil porque tienen petróleo y eso da bastante dinero. Bueno, te diré, algunas veces me aburro, yo no soy para esto. Hoy en la mañana me vinieron a despertar antes de las siete, ¡imagínate!, entraron con Sonia a mi cuarto, me sacaron de la cama, me vistieron, me afeitaron y maquillaron. Para ellos tiene uno que estar todo el tiempo maquillado. Del hotel me llevaron al Ministerio de Cultura para saludarlo”. Me mostró los periódicos del día, uno en ruso y otro en turkmeno, y me enseñó sus fotografías, las que sacaron en la comida de ayer, luego siguió: “Mañana toda la prensa estará llena de fotos con mi nueva vestimenta, nunca me he sentido mejor con esta ropa. ¿Te gusta? Hoy hay un festejo nacional, ¿te han dicho?, estamos invitados a una ópera turkmena, yo estoy rendido, pero es imposible no ir; hay que dormir un poco, ¿no?, antes de salir me volverán a maquillar”. Estaba radiante, nunca ni después lo he visto así. Se movía como Rodolfo Valentino en El hijo del sheik. Cuando nos dirigimos a los ascensores sacó de una bolsa una tarjeta: “¿Conoces a este cantante? De ópera no conozco a nadie, salvo a Caballé y Contreras”, y me pasó el papel: Ítalo Cavalazzari. “No, no lo conozco”, le respondí, “debe ser italiano; yo conozco a casi todos los buenos, pero quizás sea uno nuevo, alguien que haya surgido en los últimos tiempos y todavía no tiene nombre fuera de su país”. “No ha llegado, sabes, hasta el presidente de la república está preocupado por su grosería. Pero no debe ser joven, hizo su carrera en Australia, donde ha vivido largamente, al menos eso es lo que me dijeron, en los últimos años se estableció en Alemania. ¡Qué cosas! Si a mí que no soy nadie me han acogido tan soberbiamente, cómo agasajarán a ese barítono”. Fuimos de pie a la ópera, a dos cuadras del hotel. La gente en la calle se paraba a admirar a Enrique vestido de turkmeno de lujo, seguramente creerían que sería uno de los artistas vestido de antemano. El edificio de la ópera y ballet de Asjabad era amplio y bastante destartalado como algunos viejos cines de mi infancia en las ciudades tropicales de México. Al entrar nos llevaron a la primera fila, un enjambre de jóvenes rodearon a Enrique pidiéndole un autógrafo en sus programas. La ópera se llamaba Aína como su protagonista. Era la primera ópera en turkmeno, después de la segunda guerra. La historia estaba en la línea más ortodoxa del realismo socialista. La trama era simple, pero me entretuvo mucho; una ingenuidad y un formalismo poético como la ópera de Pekín, diluían el mensaje político. En mi diario escribí sobre Aína. Se trata de una tejedora, tiene un novio proletario, se aman y están por casarse, el director de la fábrica (que viste a lo occidental) son los tres protagonistas. El director de la fábrica más importante de la región es el archivillano de la pieza, está a sueldo de los capitalistas del extranjero y cada vez que puede bloquea los trabajos de la fábrica, incendia la producción, destruye piezas de las máquinas, roba el dinero de los sueldos, etcétera, y acusa a los mejores obreros y más fieles. En uno de esos boicots el director acusa al novio de Aína, lo juzgan y están por condenarlo. Aína está desesperada, sus cuitas las canta bajo una monumental estatua de Lenin, se logra desenmascarar al traidor y el final es feliz con un gran coro de toda la compañía. En los entreactos, Enrique se quedaba sentado para memorizar unas notas, mientras Sonia y yo salíamos a fumar a la calle. “Me han pedido que diga unas palabras de agradecimiento y lo voy a hacer con verdadero gusto”, hacía una pausa y añadía: “Pero lo malo es que no sé hablar en el público, y puedo quedar en ridículo”. Sonia nos había dicho que al final de la ópera hablaría el ministro de Cultura, el director de la ópera y algunos invitados, todo sería rápido, los invitados, como él, tendrían nada más dos o tres minutos. Yo había dejado de ver a Enrique varios años, creo que lo dije. Cuando lo trataba era casi siempre con amigos cercanos, él hablaba poco, era muy introvertido, pero muy educado y agradable, eso sí. Yo había leído su primer libro, Mujer en el espejo contemplando el espejo, un ejercicio de estilo como le dijo Héctor Bianciotti. Estaba entonces muy lejano de sus magníficas y excéntricas novelas ejemplares que vinieron después: Historia abreviada de la literatura portátil, Hijos sin hijos, Bartleby, una obra maestra, El mal de Montano. El Vila-Matas de Asjabad me asombraba a cada momento. Cuando subió al estrado y saludó a los funcionarios importantes, a los cantantes y al público, estaba imponente, trajeado con las prendas turkmenas, el rostro aún más asiático, sobre todo por el rasgado más horizontal de sus ojos, producido por un juego de líneas negras que corrían hacia las sienes. Más que la elegancia me sorprendió la precisión de su elocución. Se puso de pie, dio las gracias a las autoridades y a los nuevos amigos hechos en Asjabad. Deseaba antes que nada deshacer una comedia de equivocaciones que sembró un periódico matutino; aparecieron unas declaraciones que él no había hecho; jamás dijo que quería actuar próximamente en un film en Turkmenia. Sobre todo porque él no era un actor. Se sentía muy cercano del cine, por eso mismo viajó al Festival cinematográfico en Tashkent, y allí aparecieron por casualidad unas fotos de él en unas películas hechas de amigos. Su trato con el cine había sido como crítico. Lo que declaró a la prensa era una promesa de hacer todo lo posible para que las conversaciones con la gente del cine de Asjabad se convirtiera en realidad, e hizo elogios de mucho de lo que había visto en tan pocos días, y se iba agradecido y cosas así. El aplauso fue largo y estruendoso, pero advertí que nuestros vecinos de la primera fila, los invitados importantes, no aplaudían sino ponían cara de palo y en los palcos donde estaban el gobernador, el ministro de Cultura y los funcionarios poderosos parecía que les hubiera caído un chubasco de agua helada, no sé si por lo que había dicho Enrique o la envidia de la recepción delirante del público. De repente, en la gran puerta de la sala se oyeron ruidos y gritos bastante destemplados. Aparecieron los guardianes de uniformes y se movieron rápidamente por todo el teatro. De momento se abrió un poco la puerta y entró corriendo una mujer de media edad, despeinada, vestida estridentemente, con un zapato en el pie y otro en la mano, golpeando a un policía que la detuvo, mientras que detrás de la puerta semiabierta se oían unos aullidos que parecían aquella vieja canción napolitana Torna a Sorrento. Sonia nos contó después que el escándalo lo habían suscitado el barítono Ítalo Cavalazzari y su mujer porque a fuerza querían entrar a la sala de ópera en un estado de ebriedad imposible y por eso no les permitieron el acceso. Le preguntamos a nuestra traductora si no iba a haber un festejo para celebrar el aniversario de Aína. “Aquí la gente duerme muy temprano, tiene que trabajar desde la madrugada”, respondió, y no quisimos recordarle la fiesta de boda que terminó hasta la madrugada y la de la noche que pasó Enrique con los cineastas. Enrique se desprendió de los periodistas y fotógrafos y de firmar autógrafos, con cara radiante. “Voy a presentarte pasado mañana en la universidad, me invitaron los maestros”, me dijo al terminar la cena en el hotel. Del día siguiente no recuerdo nada. En mi diario no hay más que unos cuantos renglones poco entendibles: “Hay algo tenso en el ambiente”, o “nos han hecho un círculo de hielo”. “Enrique dice que me estoy poniendo paranoico”. “En un periódico hay una buena foto de Enrique, pero no se reprodujeron las palabras dichas en el teatro”. Sonia nos había abandonado casi todo el día; cuando le pedimos que nos tradujera las líneas debajo de la fotografía, leyó: “Un sujeto español ha llegado a Asjabad para presentar al agregado cultural de la embajada de México en la Universidad de Turkmenia”… Esta noche vimos a Oleg en el hotel, nos saludó como esquivándonos, decía lo mismo: tener mucho trabajo. Era un hombre viejo y gordo con la ropa sucia y descuidada, llevado por dos guardianes del hotel hacia la puerta. Sonia me explicó: “Desde hace horas que se abrió el restaurante ha venido a molestar. Es el cantante que hizo el escándalo en la ópera. Es un majadero, lo esperábamos con una gran ilusión, dicen que es un barítono extraordinario, y mire cómo nos ha tratado. A él y a su mujer, todo el tiempo borrachos, los colocaron en otro hotel de otra categoría. Si se burló de la celebración de la ópera no tienen por qué instalarlo en otro mejor hotel”. Tres horas después salimos los cuatro al aeropuerto. Todos estábamos consternados. Casi no había hablado con Enrique, ni qué hace ahora en Barcelona, ni qué se propone hacer. Seguirá escribiendo, espero. En el aeropuerto nos acercamos a una ventanilla, la de salida a Kiev. Oleg arregló todo, el equipaje que era enorme, le dio a la empleada el pasaporte y el boleto aéreo. La empleada con mal humor le devolvió los documentos y gritó: “Está usted equivocado, compañero, esta no es la ventanilla adecuada, el pasajero viaja a Moscú y no hoy sino mañana a las catorce horas. ¿No sabe usted leer?”. Yo entendí todo el ruso. Oleg sacó de su chaqueta otro pasaje, y se guardó el que le dio la empleada. Insistí en ruso en que mi amigo iría conmigo el día siguiente, le mostré mi tarjeta de diplomático. Llegaron varios funcionarios del aeropuerto. Sonia, muy tensa, me alejó un poco y me insinuó que le podría ir peor a Enrique, y que yo no podría hacer nada. Oleg hablaba con la empleada y Enrique. Cuando regresamos a la ventanilla, Enrique había consentido en partir, se excusó por el lío en que me había metido y en ese momento, cuando nos dábamos un abrazo de despedida, oímos la misma voz tenebrosa: En la noche, al llegar a la universidad me quedé sorprendido. Me esperaba la rectora y un amplio grupo de maestros en torno de ella, la mayoría mujeres, y además una infinidad de estudiantes, la mayoría rusos, también casi mujeres. Nunca había yo visto tanto público en vida, me sentía una figura de rock-and-roll frente a una multitud de jóvenes; con gestos, ademanes, risas y codazos. Me entró angustia. Estaba seguro de que a esas muchedumbres no les diría nada El Periquillo sarniento, ni tampoco Fernández de Lizardi. ¿Cómo concebirían los últimos años de la Nueva España, los problemas, la tensión que tenían los criollos que ya percibían los aires de la Independencia? Sí, estaba más que seguro que sería un fracaso total. Pasamos al anfiteatro de la universidad. Uno de los profesores me acompañó, hizo una breve presentación al público de mi obra y la de Fernández de Lizardi, y al comenzar mi conferencia oí un grito salvaje: “¡Vlamata! ¡Vlamata!”, al instante era ya un rugido. El maestro trató de acallar a la multitud. Le fue imposible. Durante diez minutos fue una revolución, tiraron los asientos, lanzaron tinteros en las paredes, a mí me dieron en la cara con una fruta madura del tamaño de una papaya, que me supo a pulque. Al poco llegó la policía. Sólo catorce personas se quedaron a oírme, me salté casi la mitad de páginas. Cuando llegué al final nadie aplaudió, ni hizo una pregunta, ni emitió una palabra. Salí solo al hotel. Por fortuna a la madrugada siguiente salí al aeropuerto y a la media mañana estuve en mi departamento de Moscú. Dos semanas después recibí una carta de Enrique. Calificaba ese viaje como un espejismo, sólo sabía que había algo de cierto cuando se ponía las prendas regaladas por la madre de las madres de los telares de Asjabad. “El viaje fue pésimo, me sentaron en compañía de esos monstruos, el barítono de marras y su horrenda frau. De Asjabad a Kiev me hablaron todo el tiempo en alemán, que no entiendo. De Kiev a Frankfurt ella masculló un papiamento atroz entre italiano y francés; lo poco que entendí es que el gran barítono cantaba algunas pocas veces en un restaurante de un pueblo cuyo nombre no entendí, cerca de Frankfurt. Pero lo peor fue que al cambiar de aviones los maravillosos tapetes que me regalaron en el bazar del desierto se quedaron en el aeropuerto de Frankfurt porque el exceso de peso costaba un dineral que yo no tenía.” También yo lo recuerdo como espejismo. No sé qué informes enviaron de Asjabad al Instituto de Colaboración Cultural Soviético- Latinoamericano, porque jamás volvieron a invitarme para presentarme en ninguna universidad soviética. |

||||||||||

|

|||||||||||

| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||