| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||

|

|||||||||||

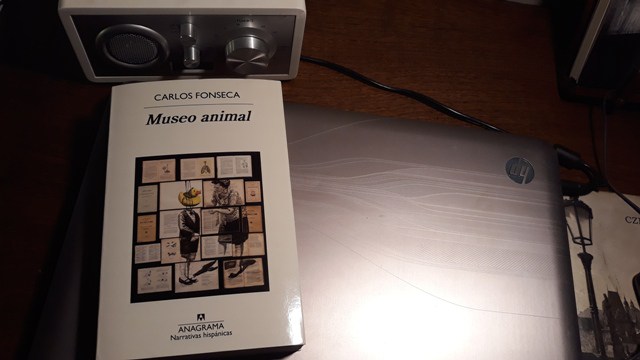

Café Odeón, Zurich  Hart Crane  Bolaño (foto archivo V-M)  Luiselli y Vila-Matas  Museo animal, de Carlos Fonseca (foto de V-M)  Cy Twombly (fragmento)  El último lector, de Ricardo Piglia  Lausana |

TANTAS VECES LAUSANNE:

ENRIQUE VILA-MATAS, DESAPARICIÓN Y REENCARNACIÓN DE LA VANGUARDIA CARLOS FONSECA I Apenas tomar asiento recordé la frase de Enrique Vila-Matas que de alguna manera me había llevado hasta allí. “Lo mejor del mundo es viajar y perder teorías” (D, 20). Me la había topado leyendo Dublinesca y una semana más tarde ahí estaba yo, sentado en el avión que me llevaría a Lausanne, tratando de perder teorías pero siempre buscándolas. Viajaba a Suiza convencido de que un cambio de aire sería providencial en mi búsqueda del tema para un ensayo en torno a la obra de Vila-Matas. Partía esperanzado de que la tierra del silencioso Robert Walser sería capaz de darle un último aliento de vida a esa serie de alocadas ideas que en Londres habían terminado por convertirse en pesadas, tediosas e infértiles divagaciones. Más que para perder teorías – comprendía ahora – viajaba para encarnarlas. Hacía años que me atraía Lausanne, esa ciudad a las orillas del lago Lemán, en la que el artista Jean Dubuffet había escondido su fascinante colección de arte marginal, o art brut como lo había denominado él. Recientemente había llegado a pensar que en esos esbozos obsesivamente trazados desde manicomios o cárceles, por pacientes psiquiátricos o reos, se encontraba la esencia fugitiva de toda verdadera vanguardia. Solo allí el arte se atrevía a llegar hasta el límite de la obsesión y dar, como pedía Maurice Blanchot, el paso más allá. Arriesgarlo todo, la locura y la soledad. O, por decirlo de un modo más cercano a Vila-Matas: solo allí el arte se arriesgaba finalmente a desaparecer. Viajaba, entonces, a Suiza, guiado por una intuición: la de que allí, junto a los nevados Alpes, se escondía la esencia de algo que no comprendía muy bien. Tras un mes inmerso en la lectura de su obra, un mes inmerso en su laberinto de citas y teorías, una segunda intuición había llegado a obsesionarme. Recordando las misteriosas desapariciones de Arthur Cravan y Hart Crane en el Golfo de México y la famosa desaparición de Ambrose Bierce junto a las tropas de Pancho Villa, había llegado a pensar que el destino de la vanguardia era precisamente el de la desaparición. La vanguardia había sido el happening fundamental del arte de nuestro siglo y como tal, se había esfumado detrás de su leyenda. Como el gran happening que fue, desde entonces se había convertido en el gran fantasma de la historia del arte y la literatura, el gran vacío en torno al cual, como bien sugería Roberto Juarroz en un poema citado en Exploradores del abismo, se establecía la fiesta de la escritura: A veces parece

que estamos en el centro de la fiesta Sin embargo En el centro de la fiesta no hay nadie En el centro de la fiesta está el vacío Pero en el centro vacío hay otra fiesta La historia del arte y de la literatura era, desde entonces – según esa teoría apenas esbozada – la fantasmagórica historia de esa desaparición y la fiesta de sus múltiples reencarnaciones. Una serie de novelas recientes, todas marcadas por su cercanía a la obra de Vila-Matas, me habían dado a entender que la intuición no era del todo errada. Leyendo Los dectectives salvajes o 2666 de Roberto Bolaño, El testigo de Juan Villoro, La muerte feliz de William Carlos Williams de Marta Aponte, Los ingrávidos de Valeria Luiselli, La ciudad ausente de Ricardo Piglia o La gran novela perdida de Carlos Cortés, había llegado a la conclusión de que la vanguardia, siempre evanescente, pedía de un autor que la narrarse. Independientemente de si eran las huellas de Cesárea Tinajero o de Archimboldi las que perseguíamos, de si se perseguía el espectro de Gilberto Owen, de Macedonio Fernández o de Yolanda Oreamuno, o de si en cambio le seguíamos los pasos a William Carlos Williams o a Ramón López Velarde, lo que importaba era que en cada una de estas novelas se narraba la búsqueda – siempre fantasmagórica – de una vanguardia evanescente. Marcada por esa pulsión negativa que tan bien había delineado Vila-Matas en su clásico Bartebly y compañía, la vanguardia desaparecía para dar paso al relato de su búsqueda. De ella se podía decir lo que Cesar Aira había dicho sobre el arte contemporáneo: que a falta de imagen que pudiese reproducirlo, este pedía relato. ¿No era acaso la obra de Vila-Matas, desde La historia abreviada de la literatura portátil hasta Kassel no invita a la lógica, un extenso relato de la historia de la vanguardia que servía a su vez de malla de seguridad para las acrobacias conceptuales del arte contemporáneo? ¿No era acaso esta obra una apuesta por narrar la historia de la vanguardia precisamente allí donde esta llegaba a su fin? Insatisfecho con estas teorías, deseoso de perderlas, viajaba ahora a la Lausanne de Dubuffet, convencido de que las teorías, como los relatos, solo valen si nos atrevemos a encarnarlos. Para mí, al cabo de los años, Laussane, hogar de la enigmática colección de art brut, había terminado por convertirse en la última guarida de la vanguardia. Mi imaginación, o tal vez mi fantasía, había terminado por depositar allí la esperanza de encontrar un verdadero arte de la obsesión. Por años, cada vez que, a falta de energía o a falta de inspiración, las ideas no salían, las biografías de esos locos tan lúcidos que eran los artistas del art brut me habían servido de cura homeopática. Hombres y mujeres un paso más allá del abismo de la locura. Artistas que finalmente cumplían a cabalidad el mandato de Breton de fundir el arte y la vida. Ellos, solía decirme entonces, sí habían sido capaces de perder todas las teorías, arriesgando incluso algo mucho más intenso: la razón. Si viajar era perder teorías, los artistas de Dubuffet proponían el viaje más radical. Una gran marcha hacia los límites del arte, allí donde, frente al abismo, el artista se atrevía a dar un paso adelante, arriesgando esa verdadera desaparición de la que hablaba Vila-Matas en el ejemplar de Doctor Pasavento que ahora me acompañaba en pleno vuelo: “Si alguien de verdad quiere ir más allá de su obra, primero debe ir más allá de su vida y desaparecer, lo cual es ante todo muy poético, pero también muy arriesgado, que es lo que debe ser en el fondo la poesía o cualquier desaparición total y verdadera: puro riesgo” (DP, 143). Viajaba, entonces, a Suiza – país del famoso Cabaret Voltaire del dadaísmo y del café Odeón de Joyce – en búsqueda de las última huellas de la vanguardia, esas mismas que tantas grandes nevadas se habían encargado de borrar. Repetía, de alguna manera, ese viaje suizo que llevaba al protagonista de Doctor Pasavento hasta el manicomio de Herisau en el que Walser había pasado las últimas décadas de su vida y ante el cual exclamaba: “en el mundo de hoy el único lugar que le queda a un poeta verdadero es el manicomio” (DP, 153). Walser – pensé mientras el avión despegaba – bien pudo haber sido otro artista del art brut, un verdadero caballero del abismo que desde la locura más serena se había dedicado a trazar en diminuta letra esa serie de relatos ahora conocidos como microgramas, en los que en microscópica caligrafía había esbozado un idioma privado que sin duda hubiese fascinado a Dubuffet. La vanguardia, me dije, siempre pedía repeticiones, pues solo repitiéndola éramos capaces de dar testimonio de ese magnífico vacío detrás del cual parecía esconderse. Tal vez por eso viajaba yo ahora a Suiza, en plena período de Navidad, tal y como lo hacía el Doctor Pasavento, convencido de que tal vez repitiendo aquel viaje llegaría a entender el costado más secreto de la obra de Vila-Matas. La repetición entendida como un remedio ante la realidad de que a la vanguardia siempre se llega tarde, el día después de la fiesta. Recuerdo que, mientras las azafatas se movían sigilosas por los pasillos, llegué incluso a pensar en el extraño caso de dos escritores que, llegando tarde a la fiesta, habían decidido repetirla: Malcolm Lowry y Antonin Artaud. Volví a imaginar a Lowry en Acapulco, descendiendo junto a su esposa del SS Pennsylvania precisamente en el Día de los Muertos de 1936, día en el que luego decidiría ubicar la acción de su mítica novela Bajo el volcán, en la que se narraba la desaparición y muerte de un cónsul alcohólico con mucho de él mismo. Imaginé también a Artaud, que ese mismo año había llegado a México y quién, insatisfecho con la vertiente europeizante del arte mexicano de la capital, había decido tomar rumbo al norte hasta perderse tras el peyote y los ritos de los indios tarahumaras. En ambos casos, me dije, se llegaba tarde a la fiesta y ante el vacío se decidía optar por la repetición y el relato. Lowry terminaba narrando la desaparición en Bajo en volcán, mientras Artaud convertía a la vanguardia en relato vital en su libro Viaje al país de los tarahumaras. Incapaces de compartir el destino de Cravan, Crane y Bierce, pasaban de la desaparición al relato de la desaparición. México, pensé entonces, sería otro nombre para una modernidad que devoraba a toda vanguardia posible. Andaba recordando todo aquello, la eventual muerte etílica de Lowry en tierras canadienses y el eventual periplo de Artaud por los manicomios franceses, cuando el piloto anunció nuestra inminente llegada y vi surgir por la ventanilla la silueta iluminada de Ginebra en la oscuridad. Tan pronto abrieron las puertas fui el primero en salir. La vanguardia, como bien se sugería en Historia abreviada de la literatura portátil, siempre pedía equipaje ligero. La próxima imagen que tengo de ese viaje a tierras suizas es la de estar montado en un tren que atraviesa una noche perfectamente oscura, sobre la cual la única certeza era aquella que trazaban las puntuales luces que de veces en cuando se interponían ante la oscura silueta del lago Lemán. Recordé entonces, en aquel silencio, otra frase de la novela que ahora volvía a abrir: “Escribí mentalmente un poema que hablaba de mis ansias grandes de realizar una excursión al fin de la noche, un deseo total de viajar sin retorno.” (DP, 157) Y temí, por un breve instante, estar dentro de ese poema que narraba uno de esos viajes sin retorno que tanto le gustaban a Vila-Matas. A mi alrededor los pasajeros dormían, mientras el tren completaba el trayecto que separaba Ginebra de Lausanne. Yo me limité a prender la luz sobre mi asiento, mientras volvía a adentrarme en la lectura de Doctor Pasavento y recordaba una escena de lectura que rescataba Ricardo Piglia en El último lector: esa escena en la que Anna Karenina, a bordo de un tren nocturno que cruza la llanura rusa, saca su pequeña linterna y se pone a leer una novela. Esa imagen siempre me había fascinado por su aura de soledad y silencio: la historia de la lectura, pensé entonces, también era una historia de linternas personales, de pequeñas obsesiones que nos ayudaban a anclar una realidad que se nos escapaba con el mismo vértigo con el que el tren ahora corría fugitivo hacia lo oscuro. La imagen ferroviaria de Anna Karenina leyendo al amparo de su linterna sugería que la literatura siempre era un viaje inmóvil. Un voyage autour de ma chambre como aquel que imaginó, hace ya tres siglos, el militar Xavier de Maestre. Atlas inmóvil, repetí en voz baja, como si buscase un título capaz de sintetizar esa extraña coincidencia de movimiento e inmovilidad que esbozaba la línea de fuga del lector moderno. Algo así, también, era la vanguardia, una silueta aparentemente inmóvil que en secreto ejercía su derecho a desaparecer. Hubiese querido, esa noche, haber llegado a una Lausanne nevada. Repetir, en tierras suizas, una de esas caminatas solitarias que Walser solía tomar sobre los predios nevados que rodeaban el sanatorio de Herisau. Esas mismas tierras nevadas sobre las cuales lo encontraron muerto el día de Navidad de 1956. Me hubiese gustado llegar a esa nieve tan literaria. El clima, las nubes o la meteorología trabajaron contra mi mal gusto. Llegué a una Lausanne helada pero desprovista de nieve, entre cuyas empinadas calles las personas parecían pasear escurridizas, livianas, siempre en tránsito. Incapaz de fijar los rostros de aquellos ciudadanos del frío, recordé una escena de Dublinesca en la que el protagonista cree advertir, en repetidas ocasiones, la elusiva silueta de un joven que lleva una chaqueta Nehru azul. Recordé cómo, en aquella novela, la enigmática figura de ese joven enchaquetado le servía a Vila-Matas para esbozar la huidiza presencia de una vanguardia siempre en proceso de desaparición. En la noche helada de Lausanne todos parecían una reencarnación de aquel fugaz personaje. Había en ellos la misma mezcla de presencia y ausencia, de fijeza y mudanza. Una convivencia de fugacidad y eternidad que los emparentaba con las esculturas de Giacometti. Pensé entonces en aquella hermosa definición que, en torno a la modernidad, había esbozado Baudelaire: la modernidad como la sincronía entre lo efímero y lo eterno. Lo eterno desapareciendo en el efímero y lo efímero en tránsito hacia lo eterno, repetí, mientras rememoraba que en aquella novela la figura del joven enchaquetado era apenas una forma de llegar a otra figura aun más enigmática: la de un extraño personaje del Ulises de Joyce que aparece en el entierro de Paggy Dignam y cuya identidad siempre permanece envuelta en misterio. Ese personaje, caracterizado por su gabardina Mackintosh, era el acompañante secreto del protagonista en su viaje a Dublín a celebrar el aniversario de la publicación de la gran novela de Joyce, pero era a la vez una suerte de fantasmagórica silueta de la vanguardia. Su presente fugitivo – pensé – y la frase, extraña, me regaló una teoría que hasta entonces no había formulado: la de que la vanguardia era el presente fugitivo del arte, la temporalidad constitutiva de su historia. Cesárea Tinajero, Benno Von Archimboldi, Macedonio Fernández, Robert Walser, Marcel Duchamp: todas esas inapresables figuras remitían a un pasado que sin embargo siempre se hallaba muy lejos, en un futuro hacia el cual apenas nos dirigíamos. Fantasmas futuros, me dije, mientras pensaba que la paradoja de la vanguardia tenía mucho de fantasmagoría y que su desaparición siempre pedía reencarnaciones futuras: neo-vanguardias que retomasen la imposible utopía de retratar ese presente fugitivo. Tal vez por eso la vanguardia daba paso al relato de la vanguardia, a su búsqueda narrativa: solo así podíamos entender la fuerza motriz que regía la historia del arte y de la literatura. Cesárea Tinajero, Benno Von Archimboldi, Macedonio Fernández, Robert Walser, Marcel Duchamp: detrás de esos nombres se hallaba la paradoja de que el arte se mueve adelante retrocediendo, produciendo novedades que hacen eco de un pasado inaccesible. Pero atrapar al joven Mackintosh era siempre imposible y, tal vez por eso, aquella noche en Lausanne sentí que la ciudad se me escurría de las manos, inapresable y eterna, dejándome vagamente perdido ante una sinnúmero de ventanas cerradas que me hicieron pensar en los extraños inviernos de los pueblos de la costa italiana, esos pueblos olvidados por meses antes de que el verano le recordase a los turistas que existían sus cálidas playas. No nevaría en Lausanne, me dije, precisamente porque la nieve – como la vanguardia – era algo que ocurría en pasado o en futuro, pero nunca en presente. Buscando escapar de tantas teorías, o tal vez meramente tratando de refugiarme del frío, entré en un pequeño bar a la puerta del cual creí brevemente vislumbrar a un joven en cuyo rostro sentí reconocer la silueta de un jovencísimo Enrique Vila-Matas. La vanguardia me impulsaba hacia adelante como un fantasmagórico déjà-vu. Todavía pensando en aquel extraño déjà-vu me senté en una mesa esquinera. A mi lado, una mujer mayor de pelo rojo leía periódicos y yo pensé que era extraño leer noticias llegada la noche. Me sedujo, sin embargo, la idea de que tal vez aquella escena escondía la idea de que el truco era aprender a leer el pasado anacrónicamente, aprender a estar un poquito fuera de tiempo. Como no tenía mucho más que hacer, saqué la pequeña libreta de cuero rojizo en la que solía tomar apuntes y me puse a esbozar teorías con la misma libertad absoluta con la que los artistas del art brut garabateaban líneas sobre sus cuadernos. Reflexioné sobre aquel presente fugitivo bajo el cual había imaginado a la vanguardia y me dije que mucho de déjà-vu tenía todo aquello: también en el caso de ese presente fugitivo del que hablaba se trataba de un pasado que de repente aparecía como presente para desaparecer inapresable hacia el futuro. Sentí que toda verdadera vanguardia era déjà-vu de una vanguardia anterior, olvidada y desaparecida. Toda vanguardia intentaba hacer surgir lo nuevo repitiendo el vacío de la vanguardia inicial, repetí, mientras copiaba en el cuaderno una frase que creía haber leído en Mac y su contratiempo, la última novela de Vila-Matas: “el oscuro parásito de la repetición que se esconde en el centro de toda creación literaria” (20). Sobre aquella cita, a modo de título, escribí Repetición y diferencia y me alegré al pensar que tal vez aquel texto, de haber sido escrito en letra diminuta, pudo haber sido uno de los microgramas de Walser. Tal vez así mismo – Repetición y diferencia de la vanguardia – podría titularse mi ensayo, me dije, mientras pensaba en aquella última novela de Vila-Matas en la que, tal vez cansado del mito de la originalidad, el escritor se lanzaba contra la voz propia y proponía en cambio una teoría del autor como copista. Recordé a Piglia y su defensa del plagio en Homenaje a Roberto Arlt, recordé la poética de ventrílocuo con la que Cabrera Infante llenaba las mejores páginas de Tres tristes tigres, recordé la forma en la que cita literaria se convertía para el propio Vila-Matas en un dispositivo poético y me dije que la vanguardia desaparecía en su repetición. Como decía Kierkegaard en esa frase que le atribuía Vila-Matas: “la repetición recuerda avanzando” (MC, 23). Aprender a repetir la vanguardia era otra forma de vivirla, me dije, mientras en la libreta esbozaba una historia del arte como una gran lista de plagios y repeticiones: Cervantes plagiado por Laurence Sterne, a su vez plagiado por Xavier de Maistre, a su vez plagiado por Machado de Assis, a su vez plagiado por Macedonio Fernández, a su vez plagiado por Marcel Duchamp, a su vez plagiado por Walter Benjamin, a su vez plagiado por Jorge Luis Borges, a su vez plagiado por Italo Calvino, a su vez plagiado por Lorenzo García Vega, a su vez plagiado por Enrique Vila-Matas. La historia del arte y de la literatura entendida como una infinita cadena de plagios y de repeticiones que iban a culminar allí, en ese bar oscuro en el que una vez caída la tarde una señora mayor se sentaba a leer noticias viejas. A la historia de la literatura, parecía decir Vila-Matas, siempre se llega un poco tarde. Unas cuantas horas después del final de la fiesta. La pregunta entonces era: ¿Cómo escribir después del fin? Miré a mi alrededor buscando respuesta, pero solo pude pensar en Walser, en la forma en la que de sus últimos años la única obra de arte que quedaba era su propia vida. Esa apuesta total por encarnar la literatura lo emparentaba con los artistas del art brut que vería a la mañana siguiente. Para él, pensé, no era suficiente narrar el relato de la vanguardia. Tocaba volverse literatura, darle cuerpo. Luego, volví a tomar una copa de vino y sentí que todo aquello eran meras teorías. Tocaba perder teorías o, por lo menos, encarnarlas. Titulé aquellas reflexiones Tantas veces Lausanne, convencido de que todo título daba coherencia a los más pensamientos más dispares. Luego, tomé mi abrigo y volví a salir al frío, convencido de que mañana todo estaría más claro y una extraña lucidez iluminaría lo oscuro. Ya afuera sentí que aquella ciudad era muchas pero que en ninguna de ellas nevaba. II Esa noche soñé. Soñé que un hombre llamado Sebastián desaparecía en los Pirineos franceses y a mí me tocaba buscarlo. Soñé que todo aquello tenía algo que ver con la vieja de los periódicos y era precisamente ella la que me recriminaba su ausencia. Al cabo de cuarenta días el hombre reaparecía. Alguien lo ubicaba en un cuarto de la British Library, barbudo y desgarbado, pintando pequeños árboles de navidad sobre un viejo cuaderno. Me levanté sudando, desesperado por la sensación de que llegaba tarde, convencido de que ese hombre era mi padre. Tomé un café y me puse a releer Doctor Pasavento, en busca de ese nombre que me parecía tan familiar. Lo encontré al cabo de una hora, perdido entre las páginas que Vila- Matas le había dedicado al arte de la desaparición. Allí leí sobre el mito de la desaparición del Rey portugués Don Sebastián en la batalla de Alcazarquivir. Saqué mi cuaderno y copié la siguiente cita: “Estuve releyendo en mi cuarto ese libro sobre el mito de la desaparición de

Don Sebastián, mito que no funciona si no va acompañado por la idea de

una reaparición, de igual modo que a mí me parece que, en la historia de la

desaparición del sujeto moderno, la pasión por desaparecer es al mismo

tiempo un intento de afirmación del yo.” (DP, 194)

Sentí vértigo ante lo que reconocí como un extraño eco de mis propias acciones. La idea, sin embargo, me sedujo: la desaparición de la vanguardia no funcionaba sin su eventual reencarnación. Recordé entonces cómo el propio Roland Barthes, autor de aquel célebre ensayo proclamando la supuesta muerte del autor, dos décadas más tarde había admitido sentirse tentado por una pulsión biográfica: el autor regresaba con su aura intacto. Desaparición y reencarnación, me dije, mientras pensaba que sebastianismo rimaba con cristianismo. Del retorno del autor en Barthes me interesaba el hecho de a que su regreso, el autor estuviese marcado – más que por su obra – por su vida. De hecho, cuando en 1980, en uno de sus seminarios en el Collège de France, Barthes anunciaba el regreso del autor lo hacía a modo de confesión: le gustaría escribir un biografía de tres de sus autores favoritos, un tríptico biográfico compuesto por esos instantes mínimos que luego llamaría biografemas. De esa confesión – huella del génesis de lo que luego sería el libro Sade, Fourier, Loyola – me interesaba la idea de que luego del fin de la literatura, tras la muerte del autor, la literatura regresase convertida en una extraña forma de vida. Recordé entonces que algo parecido sucedía en la obra de Vila-Matas. Tras la pulsión negativa y el arte de la desaparición que había marcado a los libros publicados en torno al fin de siglo – libros como Bartebly y compañía o Doctor Pasavento – la figura del autor parecía reaparecer en sus siguientes textos, ya no como sujeto expresivo, sino como el hombre sin atributos sobre cuyo vacío se encarnaba la historia de la vanguardia. Recordé que en El mal de Montano, confrontado con el fin de la literatura, su protagonista decidía encarnarla, volverse una suerte de memoria universal de lo literario. Busqué en mi mochila la novela y al cabo de unos minutos encontré subrayada una frase que funcionaba perfectamente con lo que había pensado: “[M]e convirtiera yo en carne y hueso en la literatura misma, es decir, que me convirtiera en la literatura que vive amenazada de muerte a comienzos de siglo XXI: encarnarme pues en ella e intentar preservarla de su posible desaparición reviviéndola, por si acaso, en mi propia persona, en mi triste figura.” (MM, 58) El logro de Vila-Matas recaía en haber dado ese paso más allá. Apostar, ya no solo por narrar el relato de la desaparecida vanguardia, sino también arriesgarlo todo al encarnarla. Extraña forma de vida, me dije, recordando aquel magnífico título de ese autor que como pocos había sabido reencarnar el espíritu de fin de siècle. Me vino entonces a la mente una fotografía de Vila-Matas en gabardina y gafas oscuras, en la que aparecía a medio camino entre un detective privado y un dandy. Enrique Vila-Matas es nuestro gran decadentista: aquel que – como Wilde o como Huysmans – ha mirado de frente el fin de la cultura y, negándose a aceptarlo, decidió encarnarla. A fin de cuentas el dandy era aquel que decidía una día adoptar el arte ya no como mera expresión sino como forma de vida. Encarnar la vanguardia, me dije, mientras rememoraba esa escena de París no se acaba nunca en la que Vila- Matas se inscribe en una competencia de dobles de Hemmingway, convencido de su semejanza con el famoso escritor. Llegando tarde a ese París que ya no era aquel que en los años veinte había alojado a Fitzgerald y a Hemmingway, a Picasso y a Stein, Vila-Matas comprende que el gesto radical pasa no solo por reescribir esa historia, sino más bien por darle vida. Otra cita del El mal de Montano me salió al paso, una frase que decía: “Es bello luchar y ser, por ejemplo, la literatura misma, encarnarla en tu persona cuando ésta agoniza… Es bello luchar, desafiar al abismo ahí frente al vacío, buscar a Musil.” (MM, 237) Y me dije que con aquel gesto, Vila-Matas llevaba un paso más allá aquella intuición que Borges esbozaba en su ensayo Kafka y sus precursores según la cual cada escritor reescribe la historia de la literatura. Para el dandy Vila-Matas, siempre vestido de gabardinas Mackinstosh, el gesto debía ser incluso más radical: cada escritor debía revivir la historia de la literatura. Encarnarla a su manera, escoger su linaje, marcar el paso vanguardista que lleva del arte a la vida. Ese paso más allá, ese paso de funambulista, lo emparentaba con los artistas del art brut: ese paso finalmente abolía la frontera entre vida y arte que la vanguardia se había empeñado en derribar a fuerza de automatismos y cadáveres exquisitos. Derribar aquella frágil frontera tal vez era otro nombre para la locura, esa misma locura que me regresaba a otra frase de Walser, en torno a la cual Vila-Matas, en Doctor Pasavento, había creado un pequeño micrograma. Una imaginario micrograma que decía: “Locura: No estoy aquí para escribir, sino para enloquecer.” (DP, 194) Apunté la frase, terminé mi café y mi croissant y me dije que la hora había llegado: tocaba finalmente visitar la colección de arte bajo cuyo pretexto había viajado hasta allí. Una idea, alocada, me salió al paso. Pensé que tal vez lo mejor sería quedarme allí en el hotel, como bien hubiese hecho Nabokov, imaginando ficciones en torno a aquella colección pero sin realmente visitarla. El micrograma recién recordado de Walser terminó por disuadirme: tampoco yo había viajado hasta Lausanne para escribir, sino para enloquecer. Media hora más tarde, luego de perderme varias veces entre las cuestas de Lausanne, llegué al museo. Más que un museo, parecía una antigua casa de montaña extraviada en medio de aquel paisaje urbano. Me recibió una chica cordial en cuyos rojizos rizos creí reconocer un vago eco de aquella señora que en un bar cercano leería horas más tardes noticias viejas. No le comenté nada. Me limité a entrar en aquella colección que ahora más que nunca parecía una casa vacía, hasta que reconocí, en aquella primera sala, una pintura de Wölfli, uno de los artistas de los que tanto había leído. No me detuve, sin embargo, allí. Continúe caminando, convencido de que en algún lugar de aquel extraño espacio, perdido entre aquellos garabatos magníficos, se escondía aquel joven Sebastián cuya desaparición había soñado la noche anterior. Reí al imaginar que allí, llegada la noche, se reunía el grupo de shandys que Vila-Matas había imaginado en su Historia abreviada de la literatura portátil. Hubiese, incluso, continuado imaginando aquellas extrañas reuniones si no hubiese sido porque al llegar al tercer piso creí divisar, sentado, al joven del sueño. Sentado, miraba una serie de cuadros y pintaba. No tendría más de treinta años pero su mirada estaba marcada por la pasión sin fondo de los obsesivos. Esa misma mirada ausente que sentí haber visto en las pocas fotografías que conocía de Walser y que de alguna manera me hacía pensar en los cuadros de Hopper o de Hammershoi. Un hombre sin atributos, me dije, en torno al cual parecía concentrarse un profundo silencio, mientras sus ojos vagaban de la serie de cuadros que tenía frente así hasta el cuaderno azul en el que parecía dibujar. La escena, teatral y extraña, me recordó el teatro de la escritura que proponía el propio Vila-Matas en Kassel no invita a la lógica. También allí, pensé, un hombre ponía en escena la escritura como arte. También allí un hombre decidía encarnar el arte frente a la mirada ajena. La vanguardia como performance, pensé, pero la vulgaridad de la teoría me forzó a añadir que aquello solo podía ser considerado performance si entendíamos por tal una puesta en escena que se atrevía a llevar la actuación hasta el límite. Siempre que alguien actúa, arriesga morir en escena, había dicho mi antigua profesora Peggy Phelan y su frase, olvidada durante tantos años, regresó entonces a mí con la fuerza del peor destino. Brevemente, temí por aquel joven Sebastián y temí por mí. Temí por todos los que se aventuraban hasta aquel extraño museo buscando repetir los pasos de Walser. Tal vez para tranquilizar los nervios, tal vez para disipar la imagen de aquel fatídico destino, me acerqué a la serie de cuadros que el joven pintaba. Se trataba de fascinante cuadros en los cuales en los que a base de repetición el pintor lograba un extraño efecto de encantamiento. Una suerte de escritura automática, repetitiva, parecía repetirse a través del cuadro hasta degenerar en una serie de trazos elásticos que terminaban convirtiéndose en dibujos que en algo me recordaron a los doodles que solía esbozar en el colegio en momentos de distracción. La escritura desapareciendo hacia el dibujo, la letra esfumándose, pensé, mientras meditaba que aquellas pinturas – reminiscentes de los encantadores garabatos de Cy Twombly – remitían a la vez a la forma en la que en los microgramas de Walser la letra parecía ganar independencia hasta llegar a convertirse en un idioma privado. Junto a los cuadros, una pequeña placa proveía los datos del artista y esbozaba una pequeña biografía. Todavía dándole la espalda al joven, me acerqué hasta la placa y leí: Dwight Mackintosh (Hayward, California, 1906- Berkeley, California, 1999). Un fría punzada me dejó helado tan pronto reconocí ese apellido que me remontaba a Vila-Matas y al Ulises de Joyce, a ese joven fugitivo que recorría la páginas de aquella novela como una suerte de espectro vanguardista. Lo imaginé brevemente en California, esbozando aquellas pinturas desde sanatorios norteamericanos y me reí al pensar que tal vez detrás de aquel nombre se hallaba una conspiración transatlántica, un complot vanguardista detrás del cual se escondía la realidad de que aquel que persigue a la vanguardia arriesga desaparecer en la locura. Mejor era partir cuando todavía quedaba tiempo. Me giré, esperando encontrar la imagen del joven pintando, pero ya no estaba. Como buen Mackintosh, se había esfumado. Tomé mis cosas, salí del museo y al salir a la calle me pregunté si horas más tarde, una vez caída la noche, la misma señora de pelo rojo volvería a leer periódicos viejos en aquel bar tal vez soñado. Nunca sabré la respuesta. Dos horas más tarde un avión me llevaba de vuelta a Londres, convencido de que los viajes tienen el poder de convertir las teorías en pesadillas. Una liviana y grácil nieve caía sobre Londres y yo me limité a pensar que ver nevar es siempre ver nevar dos veces. Regresar a una lejana infancia de la que ya no tenemos recuerdo. |

||||||||||

|

|||||||||||

| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||