| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||

|

|||||||||||

Grand Army Plaza con su arco EDUARDO LAGO

Jerome David Salinger  Eduardo Lago y Vila-Matas Brooklyn, 2007  Vila-Matas, Carrère y Auster  Vila-Matas, Auster, Eduardo Lago y Daniel Sada  Con Emma Reverter frente al edificio Dakota  Vila-Matas niño |

TRILOGÍA DE BROOKLYN EDUARDO LAGO A Paul y Enrique

1 A principios de los ochenta, durante su primer viaje a Nueva York, el escritor Enrique Vila-Matas estaba esperando el autobús en una parada de la Quinta Avenida, cerca del Metropolitan Museum. Su idea era tomarse un dry martini en el Oak Bar del Hotel Plaza, situado unas 30 calles más al sur. Cuando se subió al autobús, echó un vistazo a los pasajeros y entre ellos descubrió a una chica de belleza espectacular. Buscó un lugar desde donde contemplarla discretamente y se sentó. En efecto, la chica era muy guapa, pero un detalle distrajo a Vila-Matas de su propósito inicial: estaba sentada junto a un individuo que, cuando lo miró bien, resultó ser ni más ni menos que J. D. Salinger, sí, el mismísimo Jerome David Salinger. Al cabo de unas cuantas paradas, Salinger y su acompañante se bajaron del autobús, tuvieron una discusión a propósito de una llave que al parecer se había perdido, y se fueron cada uno por su lado. Esta es la versión de los hechos que se da en Bartleby y Compañía. La realidad es ligeramente distinta. He aquí cómo ocurrieron las cosas: Sí, señor, cómo no. Está bien, no importa, contestó Vila-Matas, y rebuscándose en los bolsillos sacó el cuaderno donde había apuntado la dirección de la casa donde había visto entrar al escritor. Mira, ésta es su dirección. La dirección secreta de Salinger. ¿Qué haces, Enrique? quiso saber el escritor. Me lo temía, señor, dijo el recepcionista tras consultar las páginas de la guía unos instantes. No hay ni un solo Salinger en todo el condado de Brooklyn, comentó. Señor Vila-Matas, ¿cuando entró en la parte delantera del brownstone no se fijó en el nombre que venía en el buzón? Pues no, no me fijé, dijo Vila-Matas, levemente contrariado, no se me ocurrió, ¿para qué iba a hacer una cosa así? Sé que es él y basta. Además, eso que dices no tiene ningún sentido. ¿Cómo iba a anunciar de semejante modo su nombre alguien como él? Salinger es famoso por su anonimato. Nadie sabe donde vive. Pues sí que estamos buenos, dijo Vila-Matas. Serás analfabeto, pero pareces escritor, cuando algo le va bien a un amigo, se ponen verdes de envidia… En fin. De todos modos se me ocurre una idea. ¿Por qué no llamamos a una agencia de detectives, le damos la dirección y que se encarguen ellos de averiguarlo todo? Acércame un momento la guía de teléfonos, anda. Con las cabezas rozándose, consultaron la sección dedicada a los detectives privados. El recepcionista iba deslizando el índice por una columna de nombres. Cuando vio aparecer el de Pinkerton, Vila-Matas dio un brinco de alegría y gritó: ¡Esa, ésa, no busques más! La agencia de Dashiell Hammet y Raymond Chandler, nada menos. Date prisa, Enrique. Dime el número que lo apunte. No perdamos más tiempo. ¿Pero qué número has marcado, alma de cántaro? El que me ha dado usted, señor. Era el otro, hombre, el de arriba. Ese es el del escritor que Herralde está empeñado en que conozca. Ahora mismo se me escapa el nombre, pero al parecer ha escrito un libro de memorias, no sé qué de la soledad, y dice que algún día será muy importante. Déjalo, me ha cambiado el humor. Demasiadas emociones para un solo día, dijo Vila-Matas. Lo volveremos a intentar mañana. Al día siguiente, a la hora del desayuno, el escritor catalán bajó a recepción hecho un pincel, pero su amigo Enrique no estaba. Un compañero suyo que no hablaba demasiado bien el español le explicó que los martes Enrique libraba. Frustrado, subió a la habitación sin desayunar. Estaba decidido a resolver el asunto por su cuenta cuanto antes. Analizó la situación cuidadosamente. Sopesó la posibilidad de pedir ayuda al recepcionista nuevo, pero enseguida descartó la idea. No le inspiraba la misma confianza que su amigo Enrique. A fin de pensar con más claridad, dio cuenta de un par de botellines de whisky que se bebió a palo seco. Entre trago y trago, miraba el papel que tenía en la mano. Por fin, subrayó con fuerza las palabras PINKERTON AGENCY, y las pronunció en voz alta, varias veces, como si se tratara de un conjuro. El eco de su voz en el aire surtió efecto. Respirando hondo, dio una patada en el suelo, descolgó el auricular, y marcó con determinación un número. Una voz áspera dijo algo que no entendió. Enrique Vila-Matas declamó con énfasis: Hubo un silencio de unos segundos, tras los cuales, escuchó una sucesión de sonidos horrísonos e incomprensibles, que se alojaron en su oído interno como insectos venenosos. Aterrado, colgó el teléfono. Con los nervios, había vuelto a marcar el número del escritor desconocido. Esto es absurdo, se dijo. Aparte de que me he vuelto a confundir, no sé para qué llamo, si no entiendo ni jota de inglés. No me queda más remedio que esperar a que venga Enrique mañana. Enrique, estoy harto de esta situación absurda. Hazme el favor de llamar ahora mismo a la agencia Pinkerton y arréglame esto de una maldita vez. Ayer, como no estabas, les llamé yo, pero cuando contestan no tengo ni puñetera idea de lo que dicen. No hace falta llamar, señor. He aprovechado que tenía el día libre para resolver el enigma. ¿Y cómo dices que se llama ese individuo? Paul Auster... Ahí va, pero si ése es el nombre que no conseguía recordar. Es el escritor que Jorge quería que conociera. Lo que son las cosas, Enrique. Al final nuestros caminos se han cruzado. |

||||||||||

Paul Auster niño     |

2

Cuando, andando el tiempo, Enrique Vila-Matas leyó en ‘La ciudad de cristal’ la escena en la que Paul Auster recibe una llamada anónima de alguien que pregunta por la Agencia Pinkerton, no pudo menos de sonreír. Algún día, dijo para sí, cuando por fin nos conozcamos, le explicaré a Paul la verdad de lo sucedido, aunque nunca le perdonaré que fuera él y no Salinger el que iba en el autobús. Toma, Malcolm. Una carta que quiero que le entregues en mano a Paul Auster. He apuntado su teléfono en el sobre. Hay todo un juego de errores en torno a la génesis de `La Trilogía de Nueva York´, su primera novela, ya te lo aclararé algún día. Ha llegado a mis oídos que Auster ha leído mi ‘Bartleby’ en francés y le ha encantado. Si consigues verte con él, aprovecha para decirle que los detalles de la historia de Salinger están cambiados. El escritor que iba en el autobús aquella tarde no era Jerome David, sino él. Bueno, eso es lo que le digo en la nota. Tú le das el sobre y en paz. El joven editor dudaba. ¿Y por qué no le mandas la carta por correo, como si fueras normal? Quiero que se le entregue en mano alguien de confianza. ¿Qué te cuesta, estando allí? Ya sabes que a mí Paul Auster no me gusta tanto como al resto de la humanidad. Todo eso del azar me parece un poco trillado. Ese comentario sobra. Lo que te estoy pidiendo no tiene nada que ver con los gustos literarios. Cuando llevaba varios días en Nueva York, el joven editor se decidió por fin a llamar. Al tercer timbrazo le respondió una voz viril. Aunque de tímido no tenía nada, inexplicablemente, el amigo de Vila-Matas se sintió incapaz de articular palabra. Sin saber qué le llevó a decir aquello, el editor, que padecía el mal de la literatura, formuló la siguiente pregunta: ¿Puedo hablar con míster Quinn? Tras un breve silencio, oyó que le decían: No, no, en absoluto. ¿Le he entendido bien? ¿Ha dicho que quiere hablar con míster Quinn? Sí, así es, en efecto... ¿Podría deletrear el apellido, por favor? Es para estar seguro de que hablamos de la misma persona. Q-U-I-N-N. Ahora fue Paul Auster quien tardó en contestar. Lo siento, pero se ha equivocado de número. Aquí no vive ningún Quinn, dijo. |

||||||||||

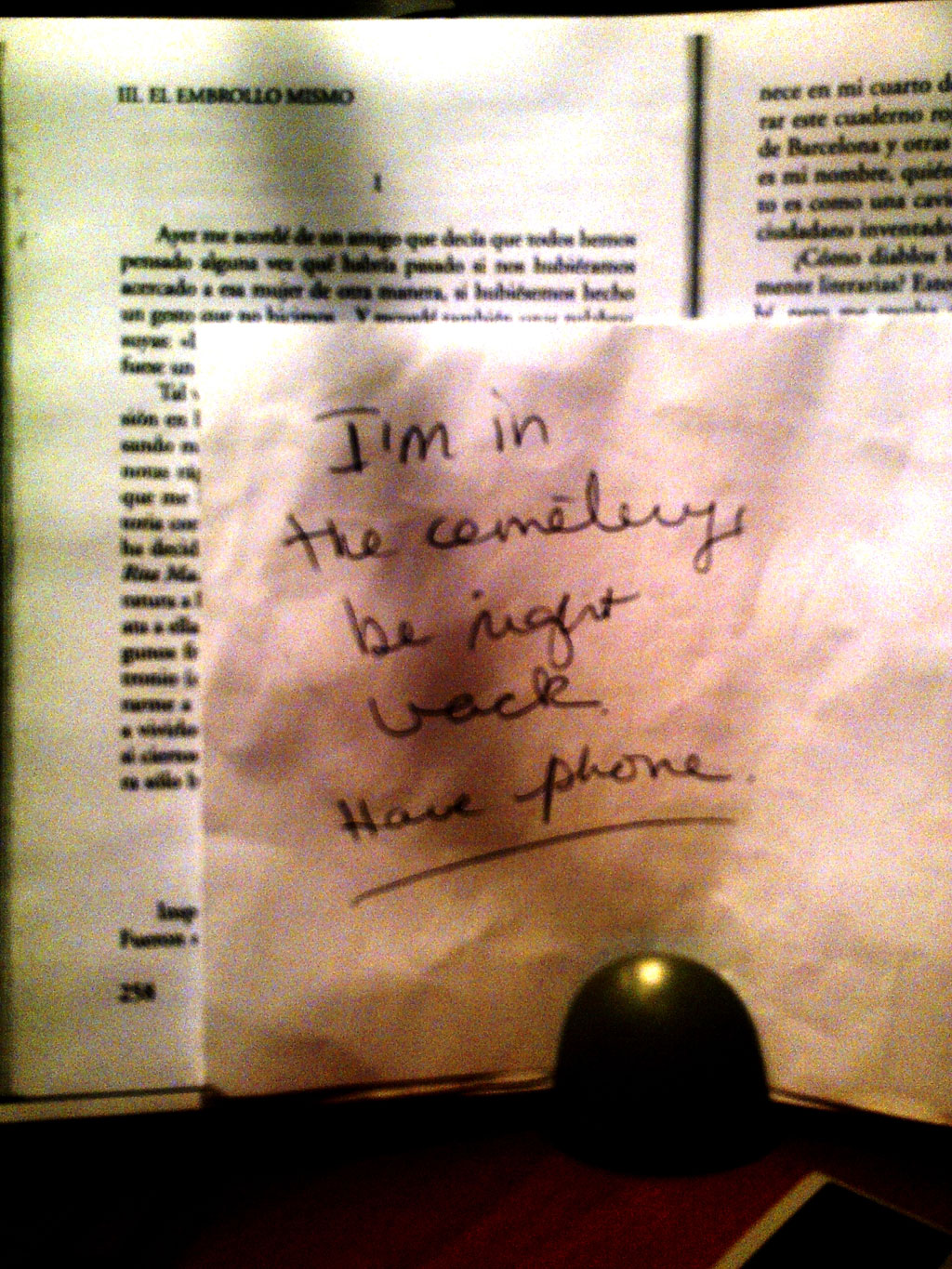

Peluquería Harry Chong (Foto de Vila-Matas)  In the cemetery (Foto de Valerie Miles) |

3

En 1992, Paul Auster publicó el ‘Cuaderno Rojo’. Poco después de que saliera la edición en español, Enrique y Malcolm estaban tomándose una copa en el Giardinetto, adonde tenían por costumbre ir los viernes por la noche. Escucha esto a ver qué te parece, Malcolm, dijo Enrique, que llevaba un ejemplar en el bolsillo. Enrique leyó en voz alta la sección del ‘Cuaderno Rojo’ donde Auster cuenta que su primera novela la escribió como consecuencia de una llamada equivocada. Allí se explica con todo detalle que a principios de los ochenta alguien llamó dos tardes consecutivas a su casa preguntando por la agencia Pinkerton. Tras colgar por segunda vez, Auster se arrepintió de no haber seguido la conversación. Se quedó esperando la tercera llamada, que no llegó nunca, y la incertidumbre que siguió a aquel silencio fue el motivo por el cual escribió la ‘Trilogía de Nueva York’. Si lo que explica Paul Auster en este libro es cierto, y lo es, suspiró Vila-Matas, yo tengo la culpa de que Auster sea novelista. Cosa que hasta el día de hoy él sigue sin saber... Eso es lo que me hizo escribirle la carta que te confié. Sólo que tú también me fallaste. Quizás fuera mejor así. Pásame un momento el libro, que te vas a llevar también tú una sorpresa. Malcolm buscó el pasaje donde Auster cuenta que diez años después de las dos primeras llamadas telefónicas, recibió una tercera, de alguien que tenía un fuerte acento español, y preguntaba por Quinn. |

||||||||||

Eduardo Lago y Ednodio Quintero |

Epílogo

El 10 de junio de 2008, los dos escritores por fin se conocieron en persona. Fue durante un encuentro en el Instituto Cervantes de Nueva York. Dos días después del encuentro, Paul y Siri nos invitaron a Enrique y a mí a cenar en su brownstone de Brooklyn. Asistieron también Céline Curiol, la joven autora de ‘Voces en el laberinto’, su marido, que es el corresponsal de Liberation en Nueva York, y la enigmática GB. Nos sentamos a tomar el aperitivo en el jardín. Hacía una tarde espléndida. La luz de Brooklyn empezaba a declinar por encima de las casas de Park Slope. De repente, sonó el teléfono, interrumpiendo el silencio de la tarde. Siri se levantó a contestar. Desplegando su inconfundible sonrisa, Enrique Vila-Matas se inclinó hacia Paul Auster y le dijo, en su mejor francés: A propósito de llamadas telefónicas, Paul, te tengo que contar una larga historia... |

||||||||||

|

|||||||||||

| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||